Dal 19 febbraio è in sala al Mexico di Milano Antonia, il film di Ferdinando Cito Filomarino ispirato alla vita di Antonia Pozzi. Non è il primo: già Poesia che mi guardi, del 2009, e lo splendido documentario (dal meno splendido titolo) Il cielo in me. Vita irrimediabile di una poetessa, del 2012, avevano portato sullo schermo la sua figura magnetica e messianica.

Fa strano che una poetessa attragga tanto i registi, una categoria che non si misura esattamente con la parola scritta. E fa ancora più strano che a disinteressarne totalmente siano i critici letterari di professione o gli accademici, cioè quelli che per lavoro studiano poesia.

Ma si sa, tra l’ennesimo saggio sulla Commedia e lo studio certosino dell’uso dannunziano, o pascoliano, o pasoliniano, della tal struttura linguistica, critici e accademici non hanno mai tempo, e se ne hanno è per un altro studio su Dante, per un altro saggio su Montale, per la cura di un corso monografico sul romanzo nel 1812. Qualcosa che ruoti attorno a un uomo, comunque.

Mentre i registi sanno che temperamenti caldi, tormentati, consumati dalla vita sono ottimi (e facili) motori di narrazione, capaci di fare, nello stesso tempo, da personaggio, da trama e da struttura al dramma; e poi piacciono a tutti, che non è cosa da poco, di questi tempi. Peccato che quest’approccio cinematografico alla figura di Antonia Pozzi abbia insistito nell’anteporre la sua storia alla sua poesia fino a oscurare il valore letterario e poetico dei suoi componimenti.

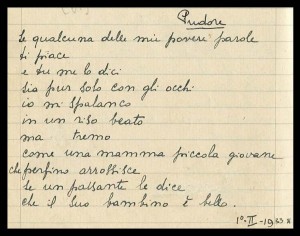

Nella Prefazione alla prima raccolta poetica della Pozzi, pubblicata da Mondadori nel 1948 con il titolo Parole, Eugenio Montale scrisse che si poteva leggerla «come il diario di un’anima e […] come un libro di poesia». Settant’anni dopo pare innegabile che la prima lettura abbia superato e addirittura sostituito la seconda: si guarda all’immagine romantica della poetessa, e non alla poesia, alla voce.

In parte, la responsabilità è di chi la riscoprì agli inizi degli anni ’80: suor Onorina Dino, prima a discutere una tesi sulla poesia di Antonia Pozzi e, poi, a curarne i manoscritti fino all’edizione dell’Opera omnia nel 1989, privilegiò l’interpretazione biografica all’attenzione critica ai testi, come a voler abbozzare, tratto dopo tratto, il ritratto di una mistica laica, di una sacerdotessa pagana, ma non ancora una poetessa.

La figura che ne emerge ha infatti molto di religioso, o di classico: animata da un sentimento di profonda pietas e da un desiderio puro che si manifesta in un’irriducibile tensione al celeste, Antonia guarda il mondo dalla soglia, sfiorandolo appena, e trova l’infinito nelle piccole cose: sui pendii delle montagne, nelle formiche, nei respiri profondi, nelle briciole, nei fiori che non si guastano sotto la neve, nelle parole dense e potenti che, come le preghiere, non si dicono che a fior di labbra. La sua poesia, invece, non ha sempre toni religiosi, ma la trova sempre devota, come in contemplazione di qualcosa di più grande e misterioso (ma niente del genere di Rilke, purtroppo).

L’interpretazione semplicistica di suor Onorina Dino somiglia, per molti aspetti, a quella mitica-romantica che certi critici hanno reso di Leopardi, e proprio com’è stato per Leopardi si è verificato un equivoco ormai pressoché irreversibile. Ci ritroviamo circondati (e impotenti) tra chi dice che Leopardi fosse pessimista, dimenticando la sua incrollabile fede nei “fiori del deserto”, e chi pensa che Antonia Pozzi sia tutta qui: nella santità, nella disperazione, nel canto della Natura, nello spirito di«quelle piante di montagna che possono espandersi solo ai margini dei crepacci, sull’orlo degli abissi» (Maria Costa).

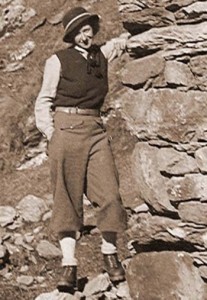

Il risultato è che a oggi sappiamo quasi tutto, di lei, ma non il meglio e, soprattutto, non ciò che è più importante. Sappiamo che apparteneva all’alta borghesia milanese, che era ricca e sportiva, che era stata obbligata dal padre a rinunciare all’amore ricambiato per il suo professore di liceo, più anziano di lei di 18 anni, che questa costrizione l’aveva gettata nello sconforto. Sappiamo che era allieva del filosofo Antonio Banfi e compagna di corso di Vittorio Sereni, Enzo Paci, Remo Cantoni e Dino Formaggio, che si era innamorata di qualcuno di loro senza mai essere corrisposta, che prima di morire aveva lasciato a Formaggio la gran parte delle sue fotografie (che avevano una notevole composizione e che potete guardare qui) ma che anche lui, come gli altri, ne stimava l’intelletto ma confondeva la sua passionalità per “disordine emotivo” e riteneva dovesse «scrivere il meno possibile».

Sappiamo che il padre era paranoico, rigido, ingombrante, e che dopo la sua morte aveva dato per la prima volta alle stampe un’accurata selezione delle sue poesie, quasi tutte manipolate o censurate («un lavoro di revisione paragonabile a quello di Pound su Eliot o di Vittorini su Quasimodo», diranno da destra). Sappiamo persino i trascurabili dettagli della sua esistenza: amava le escursioni in bicicletta, avrebbe voluto scrivere un libro sulla storia della Lombardia, studiava tedesco, francese e inglese, viaggiava anche all’estero ma prediligeva la settecentesca villa di famiglia di Pasturo, ai piedi delle Grigne. Infine, sappiamo la morte, in tutti i suoi morbosi dettagli: la fuga dal liceo Schiaparelli, dove insegnava, le lacrime, la corsa disperata fino all’abbazia di Chiaravalle, i barbiturici, la neve, il letto, gli occhi per sempre chiusi. Ma della sua poesia, specialmente della migliore, quella degli ultimi anni, si sa poco e male. Perché la sua produzione scritta è studiata come un Mémoire in versi e non come un libro di poesia.

Non è sempre stato così: Montale, con la Prefazione succitata, aveva destato interesse nei confronti della poetessa, al punto che Luciano Anceschi aveva deciso di inserirla nella sua antologia poetica del 1953, ma se n’era valorizzata soprattutto la parte scarsamente originale, descrittiva e celebrativa della Natura, assimilabile per toni e motivi alla poesia tedesca di fine Settecento. Poi, la consueta e misogina minimizzazione critica: “è tutta poesia autobiografica, nulla di buono”.

L’osservazione, di per sé, è lecita e giusta: non si può leggere Antonia Pozzi come si legge Leopardi, cioè analizzare la poesia del Novecento con gli stessi criteri con cui si analizza quella dell’Ottocento, e se l’originalità, la modernità e la genialità di Leopardi risiede proprio nell’io lirico protagonista dei Canti, votato all’introspezione e al vero, in costante dialogo con la Natura, così non accade per i poeti novecenteschi. Del resto, l’innovazione non può ripetersi due volte nello stesso modo.

A essere ingiusto è il pregiudizio per cui tutta la letteratura femminile, in prosa o in versi, è autobiografica (o sentimentale), pregiudizio diffuso molto tra i critici e moltissimo tra gli accademici. Il caso recentissimo del docente universitario Marco Santagata, che ha ricercato l’identità segreta della scrittrice Elena Ferrante studiandone i libri come fossero autobiografie ben camuffate, è solo l’ultima dimostrazione di come si fatichi a concepire una scrittura femminile che non sia privata e personale, quindi di poca importanza.

È stato così che si è trascurata anche l’ultima Antonia Pozzi, la voce poetica alta, riconoscibile e certo non intimista, e il mito ha soppiantato la poetessa. La pubblicazione progressiva dei suoi scritti privati o accademici, dalle lettere al diario, dalla tesi agli schizzi sui taccuini, ha moltiplicato l’attenzione sulla sua esperienza esistenziale, rendendola celebre, ma ha allontanato ulteriormente dalla sua esperienza poetica.

Avessimo guardato più al libro di poesia che al diario dell’anima, ci saremmo accorti che Antonia Pozzi, come Van Gogh la pittura, aveva la poesia come unico, possibile e assoluto mezzo di comunicazione. E forse avremmo potuto riconoscere nell’angoscia creativa, nelle immagini crepuscolari, nelle parole scritte che si spezzano senza smagliarsi e cedere, nei versi fluidi e resistenti, nel metro tracciato d’istinto, la vibrante grandezza della sua poesia. Perché la poesia è sempre più grande di chi l’ha scritta.