Ci sono donne che hanno appreso il mestiere dal padre e che come lui lo hanno esercitato per tutta una vita, ma che sono riuscite, con la loro arte, a diventare più celebri dei maestri. Ciò forse è stato possibile anche (o proprio?) grazie al loro essere “biologicamente” esterne ed estranee rispetto a un mondo tipicamente maschile, quello della cultura. Può infatti essere che non ci siano tutte queste differenze nel riconoscimento sociale di cui poteva godere una donna nel Seicento italiano, o nel primo Novecento inglese, o qualche decennio dopo nuovamente in Italia. Potremmo per esempio parlare di un’attrice, una scrittrice e una pittrice, ma soprattutto: ri-conoscere tre intellettuali e tre critiche, nei confronti di loro stesse e del mondo loro contemporaneo.

Ho sempre fatto questo mestiere, cercando di farlo nel migliore dei modi, ma sempre a modo mio. Franca Rame (cfr. piccola bibliografia)

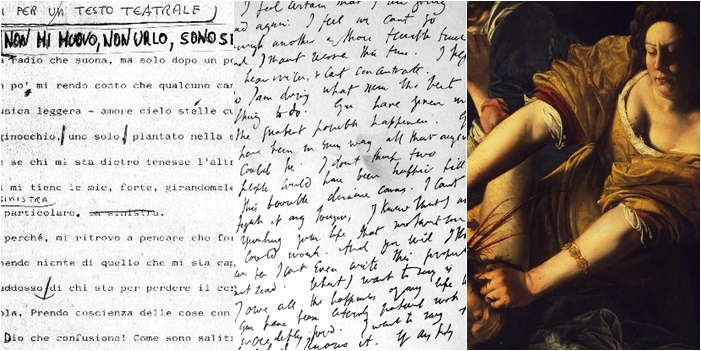

Mentre ne ripercorrevo le biografie, mi sono resa conto che si tratta anche della storia di tre donne vittime di abusi sessuali. La Rame, vittima di uno stupro punitivo, esorcizzato attraverso la creazione e rappresentazione artistica. La Woolf, molestata ripetutamente dai due fratellastri maggiori, George e Gerald. La Gentileschi, violentata da un pittore collaboratore e amico del padre che si rifiuterà di onorare la promessa di un matrimonio riparatore (in quanto egli già sposato, e in più amante della cognata) e sarà perciò processato a Roma.

Raccontare di queste donne significa muoversi in bilico tra una posizione femminista e una patetica; non voglio fare nessuna di queste cose. Vorrei parlare di tre donne che sì, hanno sempre avuto nel maschile la loro controparte, tanto nella vita artistica quanto nella ricerca individuale e interiore, ma è sul particolare intreccio di questi due percorsi che voglio porre la giusta luce.

Franca Rame.

Franca Rame.

«Io quello che ho avuto nella mia vita, che è tantissimo, l’ho avuto nonostante me»

La famiglia Rame iniziò a farsi conoscere con il teatro itinerante delle marionette e dei burattini, spostandosi tra i paesini lombardi con «una corriera, che chiamavamo la Balorda, perché si fermava a ogni pie’ sospinto». Ma è con il tentativo di rilanciare la loro arte, in risposta al successo del cinema, che avviene la svolta che influenzerà la vita di Franca, facendo di lei la donna che conosciamo: con uno spirito innovativo ammirevole i Rame abbandonano i burattini e passano al teatro di persona. Gli attori adattavano le commedie di Shakespeare, quelle più moderne e persino D’Annunzio, basando la rappresentazione sulla complicità con il pubblico, e quando le trame venivano a mancare «a volte debuttavamo con la storia del paese», portando in scena il pettegolezzo del momento. È attraverso questa esperienza che i Rame cominciano la recitazione a soggetto, ovvero senza alcun copione da seguire ma con una semplice scaletta che doveva suggerire lo svolgimento della trama, modus operandi che Franca trasmetterà anche a Dario Fo: «Non so se fossimo bravi o meno, ma avevamo il quid, quel non so che che affascinava la gente».

C’è stato un momento in cui non mi identificavo più nel mondo che mi circondava, né in ciò che facevo, e sono caduta in depressione per un anno e mezzo. Ho poi ripreso a recitare perché, grazie a questo lavoro, riesco a portare avanti le cose in cui credo. E questo non è poco. FR

Dopo la Liberazione e il ritorno del fratello dalla Germania, il padre è colpito da un embolo e rimane paralizzato: la compagnia dei Rame, così come la famiglia, comincia a dividersi. «“Cosa farà Franchina?” era il chiodo fisso di mia madre», rivela l’attrice: «Se non fossi stata indirizzata a questa professione dalla mia famiglia, mi sarei impegnata nel sociale». In realtà, è proprio verso il sociale e il politico che Franca Rame indirizzerà tutta la sua successiva carriera: la compagnia creata con Dario Fo aveva l’obiettivo di «Portare il teatro dove la gente non andava a teatro, perché il teatro tradizionale voleva dire pagare un biglietto, vestirsi, andare dal parrucchiere. Portare il teatro nelle sezioni è stata un’esperienza unica, anche se le difficoltà non sono mancate. Noi riuscivamo sempre, senza chiedere, a coinvolgere la gente del posto». Cominciarono anche a inserire, alla fine di ogni spettacolo, il cosiddetto “terzo atto”: era il momento del dibattito, in cui il pubblico poteva prendere la parola ed esprimere i dubbi sullo spettacolo stesso, sulla tematica presentata, commentare o semplicemente raccontare cosa aveva provato durante la rappresentazione.

La collaborazione artistica con Dario prosegue per l’intera vita di Franca, assumendo col tempo sfumature diverse: lui, che oltre a essere attore era anche autore teatrale, aveva bisogno di qualcuno che supervisionasse il suo lavoro di bozze, che lo conoscesse abbastanza per intuire lo sviluppo che le sue annotazioni dovevano prendere, che non esitasse a criticarlo o a rimettere in discussione un lavoro anche dopo che l’ultima battuta era stata scritta. Il lavoro di editing che Franca comincia a gestire si accompagna a quello di raccolta e organizzazione dell’enorme produzione scritta della compagnia, tant’è che arriva a definire se stessa come un’«archivista». Così scrive Serena Anderlini: «Il problema maggiore, nello scrivere di Franca Rame, è tracciare una linea di demarcazione tra ciò che le appartiene e ciò che appartiene al marito, Dario Fo. Si tratta di un problema pratico e ideologico allo stesso tempo, in quanto il loro rapporto è complesso e influenza interamente la loro vita personale e creativa». Destinata a essere presentata come “la moglie di Fo” o dimenticata sulle copertine dei loro lavori teatrali (bisognerà aspettare l’undicesima edizione Einaudi perché compaia un timido “a cura di Franca Rame”), con l’adesione al femminismo cominciò a proporre testi totalmente propri, come l’ironico e dissacrante Tutta casa, letto e chiesa, in cui comparve per la prima volta Lo stupro.

Quando annunciarono la consegna del Nobel a Dario Fo, furono inviate alla Rame, da parte di un’amica, cinquecento rose rosse, accompagnate da un biglietto che recitava “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna”: «Le telefonai subito, ho detto, Marta, mettimi almeno al fianco!».

Virginia Woolf.

«Eppure sono l’unica donna in tutta l’Inghilterra libera di scrivere ciò che vuole»

Il padre di Virginia si chiama Leslie Stephen ed è un filosofo, critico letterario e scrittore a sua volta, specialmente di biografie. Il primo matrimonio lo aveva contratto con la figlia maggiore di Thackeray, la sua seconda moglie è nipote della fotografa Julia Margaret Cameron e modella per tanti pittori preraffaelliti, il suo salotto è spesso frequentato da Henry James e George Eliot. Stephen, che adorava particolarmente Virginia, vede la figlia come una piccola allieva e alleata, le insegna ciò che sa incoraggiando la loro vicinanza, trasmettendole l’idea che a una certa consapevolezza artistica si accompagni anche l’indipendenza (i fratelli erano destinati a studiare a Cambridge). Julia, la madre di Virginia, è invece una persona mondana e ottimista, una persona luminosa e affettuosa, che si occupa dell’educazione generale delle sue figlie; tuttavia, quando la Woolf è appena tredicenne, la madre muore all’improvviso, seguita dopo pochissimi anni dalla sorella maggiore Stella, che ne aveva ereditato il ruolo. Da questo momento cominciano le crisi nervose della Woolf, che la accompagneranno per tutta la vita, con una tendenza depressiva che la porterà anche a un ricovero.

Poiché io credo che se vivremo ancora un altro secolo – e mi riferisco qui alla vita comune, che è poi la vita vera e non alle piccole vite isolate che viviamo come individui – e se riusciremo, ciascuna di noi, ad avere cinquecento sterline l’anno e una stanza tutta per sé; se prenderemo l’abitudine alla libertà e il coraggio di scrivere esattamente quello che pensiamo; […] se guarderemo in faccia il fatto – perché è un fatto – che non c’è neanche un braccio al quale dobbiamo appoggiarci ma che dobbiamo camminare da sole e dobbiamo entrare in rapporto con il mondo della realtà e non soltanto con il mondo degli uomini e delle donne, allora […] lavorare così, anche se in povertà e nell’oscurità, vale certamente la pena. (VW, Una stanza tutta per sé)

Ma è solo dopo la morte del padre, avvenuta nel 1904, che Virginia Woolf può intraprendere davvero la sua crescita intellettuale e la carriera letteraria: si legge dal suo diario, data 28 novembre 1928: «Compleanno di papà. Avrebbe avuto 96 anni, sì, 96 anni oggi; e avrebbe potuto avere 96 anni come altre persone che abbiamo conosciuto; ma per fortuna non è stato così. La sua vita avrebbe distrutto completamente la mia. Che sarebbe avvenuto? Niente scrivere, niente libri: inconcepibile». Non riesce infatti più a domare il suo incessante word instinct, la pulsione verbale che la guida nella vita e che la spinge a scrivere, che la porta a considerare anche i più piccoli particolari come degni di essere ricordati, ogni stimolo come possibile avvio al racconto: «La realtà non ci capita più addosso, ma è ciò dentro cui siamo e per la quale ci emozioniamo facendo tutt’uno con essa: noi siamo le parole; noi siamo la musica; noi siamo le cose stesse». La coscienza della Woolf riguardo la propria scrittura nuova e innovativa la accompagna per tutto il corso della vita: «Ho l’idea di inventare un nome nuovo per i miei libri, che sostituisca “romanzo”. Un nuovo… di Virginia Woolf. Ma cosa? Elegia?» (pagina di diario, data 27 giugno 1925). La sperimentazione è continua, e anche il maschile e il femminile attraversano varie fasi nei suoi scritti: dal contrasto sentimentale in Mrs. Dalloway e Al Faro e sociale in Una stanza tutta per sé, all’esclusione reciproca in Orlando, fino alla compresenza e fusione ne Le onde.

Se fu il padre a condurla sulla strada della letteratura, è solo grazie alla madre se hanno preso vita le grandi donne dei romanzi woolfiani: tra tutte, Clarissa Dalloway e la signora Ramsay. Proprio quest’ultima è protagonista di To the Lighthouse, il grande esorcismo letterario che ha permesso alla Woolf di emanciparsi dal padre, non più mostro sacro del suo passato ma «vero contemporaneo», e rendere omaggio ai suoi genitori. Ciò è confermato anche dalla sorella Vanessa, che così scrive a Virginia, dopo la lettura del nuovo romanzo: «A me sembra che tu abbia tracciato un ritratto della mamma che le somiglia più di quanto avrei creduto possibile. È quasi doloroso vedersela risuscitare davanti. Sei riuscita a far sentire la straordinaria bellezza del suo carattere […]. È stato come incontrarla di nuovo, ormai adulti e su un piano di parità. Essere riuscita a vederla in questo modo a me sembra un’impresa creativa che ha del miracoloso […]. L’immagine che dai di lei sta in piedi da sola e non solo perché evoca ricordi. Mi sento eccitata e turbata e trascinata in un altro mondo come lo si è solo da una grande opera d’arte» (11 maggio 1927).

Artemisia Gentileschi.

Artemisia Gentileschi.

«Il nome di donna fa star in dubbio, finché non si è vista l’opera»

Il padre di Artemisia è Orazio Gentileschi, pittore che aveva fatto del suo studio e della sua casa un vero salotto di cultura, frequentato da altri pittori, amici e colleghi. Roma stessa è in quegli anni in pieno fermento e innovazione artistica, che avranno un forte influsso sullo stile pittorico di Artemisia: Caravaggio sta lavorando alla Cappella Cerasi (1,2) e alla Cappella Contarelli, i Carracci affrescano la Galleria Farnese e anche Guido Reni è all’opera.

L’apprendistato nella bottega del padre costituisce per Artemisia l’unico modo per accedere al mondo della pittura, dato che, in quanto donna, non le è concesso di frequentare l’Accademia. La bravura della ragazza emerge ben presto, tanto che il padre scrive di lei: «Questa femina, come è piaciuto a Dio, havendola drizzata nelle professione della pittura in tre anni si è talmente appraticata che posso adir de dire che hoggi non ci sia pare a lei, havendo per sin adesso fatte opere che forse i prencipali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere».

Dopo il processo ad Agostino Tassi, suo violentatore, è però costretta dal padre ad allontanarsi per un po’ dalla capitale, e si sposta dapprima a Firenze, dove conosce Galileo Galilei e il nipote di Michelangelo, per cui realizza un dipinto in cui ritrae se stessa nuda. La sensualità e la civetteria di Artemisia sono conosciute tanto quanto il suo talento, che impegna soprattutto nella realizzazione di ritratti e scene mitologiche e bibliche prettamente femminili: Susanna, Giuditta, Lucrezia, Cleopatra, la Maddalena, donne forti e vinte, regali e sconfitte. Roland Barthes riconosce allo stile che Artemisia sperimenta «tutte le caratteristiche figurative di un romanzo», capace di trasmettere, attraverso la pennellata e la composizione, una vera e propria «energia letteraria».

Con il soggiorno a Venezia e il trasferimento a Napoli, durante il quale, secondo Roberto Longhi, diffuse la lezione del Caravaggio, la sua arte si fa più internazionale e consapevole: sa accendere i colori quando il tema lo richiede, accantonando la drammaticità caravaggesca che tuttavia continua a preferire per i temi più conturbanti e cari, come quello di Giuditta con la serva. Pur con la comparsa di temi sacri per committenze religiose, infatti, Artemisia non abbandona i temi prediletti, riproposti a più riprese come se si trattasse a tutti gli effetti di un ciclo (o di un esorcismo), come nel caso della Susanna con i vecchioni (versione del 1610, del 1622, del 1649). Alla fine degli anni trenta del Seicento Artemisia è a Londra alla corte di Carlo I, grande collezionista che adorava le opere della pittrice, e presso cui anche il padre stava lavorando. I due riprendono la collaborazione per qualche tempo, fino alla morte del lui: allora Artemisia diventa finalmente una pittrice autonoma, ma è qui che le sue tracce si fanno più difficili da seguire; dopo il rientro a Napoli poco si sa fino alla morte, avvenuta nel 1653, di quella che, secondo Longhi, fu «l’unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura, e colore, e impasto».

Per nessuna di queste tre donne l’arte è stato un vero modo di rimarginare la ferita. Piuttosto, un tentativo di raccontarla, di condividerla e così di “liberarla”; di fronte a una realtà fragile, a un’esperienza drammaticamente individuale, queste artiste hanno fatto forza su loro stesse cercando un nuovo linguaggio, scenico, letterario o pittorico, che fosse fortemente deittico e in cui sono totalmente incarnate e presenti: abitano le parole e le immagini con cui non hanno mai provato a spiegare nulla, con cui ci hanno mostrato tutto.

Linguaggio qui inteso in senso lato, come modo di esprimersi ed esprimere: una vera e propria lingua personale. Così scrive George Steiner:

Il complesso edipico è sia biologico-culturale che linguistico. La nostra eredità linguistica è la figura paterna, la prepotente figura del discorso, che minaccia di divorare l’autonomia, la novità, il nostro rapporto immediato con noi stessi (nell’idioletto), a cui tendono i nostri sentimenti, pensieri e bisogni. La psiche libidinale si sforza di raggiungere un egotismo anarchico e creatore dell’enunciazione. Vorrebbe forgiare, spesso nei sogni e attraverso i sogni, un vocabolario, una grammatica, un campo di associazioni che le sia totalmente appropriato e che proclami l’irripetibilità del suo essere (la “purezza” delle parole non macchiata dall’ “uso della tribù” proclamata da Mallarmé). Così il paradigma freudiano della psiche parlante è fondamentalmente poetico, potenzialmente creativo di se stesso e del mondo. (Vere Presenze, pp. 108-109)