Nella controcultura dei social, una domanda che si sente dire troppo spesso è a cosa serva l’antifascismo oggi. Una storia strana, quella che ha legato l’Italia e il fascismo, che passa da Piazza Venezia a Piazzale Loreto. Il tutto attraverso una serie di ambiguità tutte italiane che ci hanno impedito di fare realmente i conti con il nostro passato. Un mancato processo che ha coinvolto la storia, la politica, persino la letteratura. Prendiamo la Resistenza: i racconti su un periodo così importante, così decisivo per capire cosa eravamo e cosa saremmo diventati, sono stati dettati per anni da un certo manicheismo facilone, che si ferma nel vedere il bene da una parte e il male dall’altra, per poi passare al revisionismo degli ultimi tempi che ha provato goffamente a riabilitare i vinti e gettare fango sui partigiani.

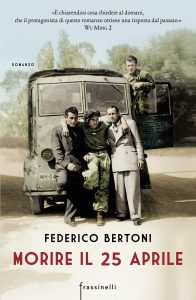

Queste premesse rendono Morire il 25 aprile, il primo romanzo di Federico Bertoni, professore di Teoria della letteratura all’Università di Bologna, un’opera assolutamente peculiare. Morire il 25 aprile è un romanzo anomalo, a metà tra fiction e non fiction, a cavallo tra le lotte partigiane e gli scontri del G8, nel disperato bisogno di capire il passato per dare una legittimità al presente, a ciò che facciamo nella vita di tutti i giorni per sentirci in pace con noi stessi.

Morire il 25 aprile si interroga sulla sostanza materiale di bene e male, sui confini dove risiede il nostro spazio d’azione. Per farlo, il protagonista indaga su Julien, sul grumo irrisolto delle sue gesta, sulla sua figura eroica fino all’eccesso, fino a mettere in dubbio le convinzioni più comuni. Il libro è ricco di rimandi testuali e citazioni a classici come Una questione privata di Beppe Fenoglio. E anche quella di Morire il 25 aprile è una questione privata, una storia che racchiude l’esperienza partigiana rimanendo unica.

Ne parliamo con l’autore, che ringrazio.

Hai scritto molti saggi, persino un pamphlet autobiografico, come può esserlo Universitaly. Quand’è che hai pensato “voglio scrivere un romanzo”?

Non l’ho pensato in un momento specifico, e forse non è stata nemmeno l’intenzione precisa di scrivere un romanzo. Da studioso di letteratura e appassionato di Vladimir Nabokov, ho in mente quello che diceva in una delle sue provocazioni o Intransigenze, come sono state intitolate le sue interviste. A un certo punto dice che gli insegnanti di letteratura escogitano domande del tipo “Qual è l’intento dell’autore?”, o, ancora peggio, “Che cosa sta cercando di dire questo tizio?”. Ma parlando di sé, si definisce un “tipo di autore che, quando comincia a lavorare a un libro, non ha altro intento se non quello di liberarsi del libro medesimo”. Ovviamente non voglio paragonarmi a Nabokov, ma anche per me è stato qualcosa del genere. A questo devo però aggiungere un aspetto fondamentale, che riguarda il rapporto tra vita e scrittura: lo stimolo iniziale è stata la morte di una persona a me molto cara, un vecchio partigiano che ho trasfigurato nel protagonista del libro. Si chiamava Vincenzo Sutti, nome di battaglia “Farfallino”: negli ultimi anni di guerra ha comandato un distaccamento inquadrato nella 31a Brigata Garibaldi, attivo sull’Appennino parmense, nella zona sopra Fidenza. Per uno strano capriccio della storia, il comandante Farfallino si è sentito male in casa mia proprio il 25 aprile del 2003. Così circa un anno dopo ho cominciato a progettare un romanzo che prendeva spunto da lui e che poi ha preso direzioni imprevedibili. È stata insomma una classica elaborazione del lutto, che però mi ha permesso di dare spazio a una vena narrativa che alimentavo da anni in modo più o meno clandestino.

Questo libro è a cavallo tra fiction e non fiction, e non poteva forse che essere così. Usa il romanzesco come forma da dare al reale. Quando hai pensato di usare questo tipo di narrazione?

Questo libro è a cavallo tra fiction e non fiction, e non poteva forse che essere così. Usa il romanzesco come forma da dare al reale. Quando hai pensato di usare questo tipo di narrazione?

Per certi versi è stato inevitabile, vista la genesi autobiografica del libro e il tema storico. È un’opera molto romanzata, per la maggior parte di finzione, anche se ci sono materiali che provengono dalla storia, dalla realtà e dalle fonti più varie, come accade molto spesso nella narrativa contemporanea. Una grande contaminazione tra documenti d’archivio, resoconti altrui, esperienze trasmesse, racconti rielaborati. Al fondo di tutto c’è una sorta di matrice sentimentale, il rapporto umano e affettivo con il vecchio partigiano che si è trasfigurato nelle forme altre della scrittura. È vero comunque che c’è un nesso profondo con la realtà, legato anche ai miei interessi di studio: è una questione che mi affascina, sulla quale mi soffermo da molto tempo. Il realismo è sempre stato un modo per interrogarmi su una relazione che mi è sempre sembrata decisiva, quella vita e scrittura, tra vita e arte.

Sempre più spesso alla storia viene sovrapposta la memoria, che è soggettiva e spesso parziale, ma che riflette al meglio ciò che i documenti, i dati non possono permettere. Il protagonista passa dalla ricerca storica alla memoria dei singoli combattenti. Ma quello della memoria che racconto è? Storia o letteratura?

È un tema molto delicato, perché come sappiamo, soprattutto in rapporto a certi avvenimenti del ‘900, c’è stato un fortissimo investimento politico e ideologico, persino identitario, sulla memoria e la testimonianza. Non è semplice rispondere in termini assoluti. Per quella che è la mia esperienza, nella memoria soggettiva c’è una fortissima componente di rielaborazione personale. Prendiamo il caso da cui parto, questo ex partigiano che ne ha fatte veramente di tutti i colori nella sua vita, ha avuto un’esistenza ricchissima e intensa, anche se spesso difficile. Mi ha sempre colpito il suo talento da grande narratore, una capacità quasi arcaica, con cui riusciva ad affascinare l’uditorio. Però notavo la tendenza a istituire un campionario di aneddoti e storie esemplari, sempre quelle, rielaborate di volta in volta ma in un certo senso cristallizzate. Ovviamente viene il dubbio su come siano andate realmente le cose. È il grande tema della testimonianza diretta che si pone quando riusciamo a interagire con gli ultimi testimoni: ci collochiamo sempre oltre una soglia temporale che è anche una soglia dell’esperienza, una barriera che non potremo mai varcare.

Parlando di ricostruzioni, mentre leggevo il tuo romanzo era da poco esploso il caso di Giuseppina Ghersi, la ragazzina che sarebbe stata uccisa e forse stuprata dai partigiani. Dico sarebbe perché le ricostruzioni sono fallaci, i riferimenti storici omessi, le foto utilizzate dei falsi costruiti ad arte. E il tutto ci allontana dalla comprensione di quel periodo, dalla verità. Che idea ti sei fatto?

Non conoscevo la storia nei dettagli, ho cercato anch’io di ricostruirla. Ma è molto difficile, perché come dicevi le ricostruzioni che sono circolate sono estremamente diverse, e si fa fatica ad accertare i fatti, tra documenti e testimonianze. Le implicazioni politiche sono fortissime, e in questi casi c’è un problema ulteriore, cioè la strumentalizzazione in termini scandalistici da parte dei giornali, e ancora peggio in termini ideologici da parte di gruppi come Forza Nuova o Casa Pound. La sensazione è che alla fine, di questa ragazza, non interessi nulla se non in quanto strumento per riaprire delle polemiche. Sulla questione in sé, non so come siano andate le cose e non so se qualcuno possa saperlo. Nessuno nega che avvenimenti del genere possano essere accaduti, ma il problema di fondo è la prospettiva storica e politica con cui li interpretiamo. In uno dei primi capitoli del romanzo rielaboro una storia che mi ha raccontato spesso Vincenzo Sutti, quando fece fucilare due partigiani senza processo perché avevano rubato e stuprato in una cascina. Mi colpiva sempre il modo in cui in cui lo raccontava, come una cosa assolutamente normale: questi due ragazzi avevano trasgredito e andavano puniti. Da qui a gettare fango sull’intero movimento partigiano, come fanno alcuni, ce ne passa. La Resistenza è stata una delle poche cose decenti nella storia di questo Paese, e riconoscere la complessità di un fatto storico non sposta di una virgola il significato morale e politico di quello che i partigiani hanno fatto. Vorrei dirlo con le parole del commissario Kim, nel Sentiero dei nidi di ragno di Calvino: anche se fascisti e partigiani sembrano combattere con la stessa violenza, “qui si è nel giusto, là nello sbagliato”, perché “noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra”. In realtà, mentre avanzavo tra le fasi di elaborazione del romanzo, ho capito che mi interessava soprattutto il territorio intermedio tra questi due estremi, un aspetto fondamentale e mai abbastanza chiarito nella storia di questo Paese. Credo stia qui il principale significato politico del libro. All’inizio infatti vedevo solo una contrapposizione netta, lo schema in bianco e nero, da una parte gli eroi partigiani e dall’altra i fascisti con il teschio sul fez. Poi ho spostato l’attenzione su quella che Primo Levi chiama “la zona grigia”, l’area indefinita dell’ambiguità e del compromesso. Ed è qui che ho creato il nesso principale tra la storia del partigiano e quella del narratore, una complicata eredità familiare, quello che dà linfa e spinta a tutta la narrazione. Di fronte alle scelte nette tra le due parti, si chiede lui stesso, “dove bisogna mettere quelli che non avevano scelto, quella brava gente che aveva riempito le piazze del Duce e che poi se ne stava tutta buona, chiusa in casa o sfollata in campagna, ad aspettare che la tempesta finisse?”. È una domanda che ci riguarda tutti da vicino. Anche oggi. Soprattutto oggi.

Ci sono due piani temporali storicamente molto densi: la guerra, il 2001 del G8 e delle Twin Towers. In mezzo, colpisce il giudizio sugli anni ‘80, sull’eccessiva nostalgia e su un certo senso di autenticità affibbiati a un periodo che è stato il trionfo del consumismo, del disimpegno. Se la guerra ci ha donato le opere di Pavese, Fenoglio e molti altri, come si riflettono gli anni ‘80 sul mondo della narrativa?

Prima di arrivare agli anni ‘80, vorrei fermarmi rapidamente sull’impianto temporale del libro, un’opera che non definirei mai un romanzo storico perché gioca su questo doppio piano della narrazione. Da un lato c’è il passato remoto, il periodo della lotta partigiana e della guerra di Liberazione. Non è certo un caso isolato, perché negli ultimi anni la narrazione storica è tornata in voga in vari contesti, non solo da noi in Italia ma anche in Spagna, Francia o Portogallo, paesi che hanno alle spalle un passato di ombre e nodi irrisolti (la nostra guerra civile, le guerre post-coloniali francesi o la guerra civile spagnola). A me, inoltre, è sempre interessato questo periodo storico, quindi era inevitabile prendere spunto dalla guerra partigiana, che anche grazie alla nostra letteratura è un enorme giacimento di storie. D’altro lato c’è il passato prossimo, gli anni in cui ho scritto il libro, iniziato nell’estate del 2004. Dietro le mie spalle vedevo i grandi avvenimenti che erano successi a partire dal 2001: il G8 di Genova, l’attacco alle Torri Gemelle, la guerra in Afghanistan, le manifestazioni per la pace, il terrorismo globale, la guerra in Iraq. Volevo cercare di capire cosa succedeva attorno a noi in quei primi anni Zero, grandi eventi catastrofici il cui significato ci sfuggiva, fatti storici in cui apparentemente eravamo immersi, che cambiavano le nostre vite, ma che ci giungevano sempre filtrati dai media, come sotto vetro. Per questo il tema fondamentale del libro è il rapporto tra passato, presente e futuro, tanto che il vero protagonista, a dispetto delle apparenze, non è il vecchio partigiano di cui si ricostruisce la vita ma il narratore (nostro contemporaneo) che cerca di far luce su quell’antica verità. Credo che il commento di Wu Ming 2, nella quarta di copertina, colga esattamente nel segno. Una volta giunti alla fine, il problema del narratore e del lettore è appunto “comprendere il da farsi”, sapere “cosa chiedere al domani”. Solo così si può ottenere una risposta dal passato.

In mezzo a questi due piani temporali ci sono altri periodi, rievocati in vari modi, come gli anni di piombo, la stagione delle stragi o gli anni ‘80. Per gli anni ‘80 c’è un forte legame biografico, perché sono gli anni della mia formazione, dell’educazione (o della diseducazione) della mia generazione. Ne parlo in un capitolo satirico, un po’ parodico, lontano anni luce da qualsiasi tipo di rievocazione nostalgica. Dovremmo rianalizzare quegli anni con uno sguardo più approfondito, e mi chiedo perché gli storici per tanto tempo non abbiano dedicato attenzione a quel decennio, che è stato cruciale per l’Italia e per l’Europa e ci ha portato al mondo in cui viviamo. Ultimamente c’è stato un revival nostalgico ma non mancano romanzi dal taglio critico, che provano a rimettere tutto in discussione, come Il tempo materiale di Giorgio Vasta, Riportando tutto a casa di Nicola Lagioia o Gli ultimi ragazzi del secolo di Alessandro Bertante. In complesso c’è un atteggiamento ambivalente da parte della mia generazione verso questo decennio: da un lato c’è il ricordo nostalgico del tempo perduto, ma dall’altro il bisogno di fare i conti con un periodo che ha plasmato, nel bene e nel male, il mondo in cui viviamo ora.

Una scena che mi ha molto colpito è quella dell’imboscata virtuale. C’è una community i cui partecipanti si fingono una cellula terroristica e progettano un attentato terroristico come fossero le Brigate Rosse. Oltre al divertimento un po’ ossessivo dei partecipanti, è l’occasione per capire nel profondo come fosse strutturato un certo tipo di terrorismo, per capirne i meccanismi. Secondo te, che sei professore e ti sei interrogato spesso riguardo al modo di insegnare e fare didattica, può essere un approccio esportabile nel mondo scolastico?

Non ho mai pensato a un’eventuale applicazione didattica, non so se gli storici lo facciano. Simulare la storia offre sicuramente delle opportunità, ma presenta anche dei rischi: da una parte c’è il valore conoscitivo di un’esperienza così immersiva, dall’altra c’è il rischio di una simulazione fine a se stessa, che ci distacca ancor più dall’esperienza. Come molti storici, credo nell’alterità della storia: il passato sta oltre una frontiera che non può essere superata; il tentativo di reimmergerci nel passato è fallimentare o mistificatorio. Dal punto di vista psicologico, se prendiamo il personaggio che si esercita in queste attività, vediamo che ha un’attitudine nevrotico-ossessiva: la sua volontà di rivivere il passato non gli permette di coglierne il senso, ma genera effetti comico-grotteschi.

In metro rigorosamente soggettivo, quali sono i tuoi cinque libri preferiti sulla guerra e le lotte partigiane?

Sicuramente I piccoli maestri di Meneghello, forse il mio preferito. Poi Il partigiano Johnny di Fenoglio, pur essendo arrivato a noi in una forma frammentaria che non corrisponde alle volontà dell’autore. Una questione privata, sempre di Fenoglio. Poi inserirei Banditi di Pietro Chiodi, che non è un romanzo ma un diario, di grande potenza stilistica ed espressiva. Concludo con il Sentiero dei nidi di ragno di Calvino: è un testo con molti difetti, forse un po’ datato se pensiamo a Pin che se ne esce dicendo “Mondo boia, Cugino!”, ma è un’opera importante, a cui sono davvero affezionato.