“Abbiamo perso prima di tutto un poeta, e di poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo! Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta! Il poeta dovrebbe essere sacro!”

Con queste parole lo scrittore Alberto Moravia, nel 1975, aprì l’orazione funebre per Pier Paolo Pasolini. Parole forti, a denuncia di uno Stato che di fronte all’ultimo intellettuale d’Italia non è riuscito a scorgere che un potenziale pericolo da condannare all’oblio (se non alla morte). Su un paese in cui i poeti debbano essere politici e siano temuti e malvisti come oppositori politici, ci sarebbe da dire molto, e molto di tragico. Ma su un paese che rimuove maldestramente ciò che l’ha reso celebre nel mondo, su questo paese dalla lunghissima tradizione poetica e dalla memoria troppo corta, forse non c’è proprio niente da dire.

E qui, in questo punto in cui la parola cede e si smaglia, nasce la poesia.

Anche quella di Roberto Roversi, che con Pasolini ci è cresciuto fin dai tempi del ginnasio al Galvani di Bologna e che l’ha visto morire come un ammazzato di mafia lungo le spiagge di Ostia.

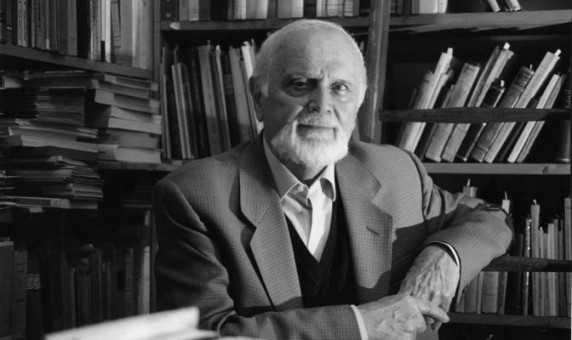

Roberto Roversi è uno di quei poeti che a rileggerne le poesie ti fa dire sottovoce che avresti voluto scriverle tu, un commento ch’è il superlativo ammirato di bello, se così si può dire. Un uomo che dai suoi ritratti appare sempre diverso e pure incapace di tradirsi, che è stato tutto quello che un uomo può essere nello spazio ristretto di una vita. Partigiano, antiquario, giornalista, scrittore, autore di canzoni, sceneggiatore teatrale. E soprattutto poeta, coscienza critica e viva durante il decorso politico italiano che dal sonno del fascismo ci ha condotti alla veglia incosciente del berlusconismo, passando per qualche breve guizzo sinistroide cronicamente monco. Ma anche libraio sui generis, nella via dei Poeti della sua “città di pietre morse dalla nebbia“, tra l’amore per i “libri-cane, i più umili, bastardi, stazzonati, mogi, randagi“ e l’odio per una certa editoria, per quella clientela-tarlo a cui non vendeva i libri perché ne era nemica.

Qualcuno, per la sua maniacale passione per i libri, l’ha paragonato a Kien, il bibliomane di Autodafé di Elias Canetti, che animava i libri e ne supponeva le straordinarie vite segrete. E certo non doveva essere andato troppo lontano, a rileggere una delle piccole confessioni di Roversi: “Credo che i libri, i dischi debbano continuare a girare, a trovare nuovi destini. Mi sta benissimo che vengano messi in vendita. Se ne devono andare per la loro strada, con un passato e un futuro. L’ho imparato fin dal mio primo grande incontro con il catalogo delle opere raccolte da Theodor Mommsen, lo storico. Capii che era come per le persone: ci vuole aria, ci vogliono incontri”.

Un amore sconfinato e paterno, dunque, per i libri, anime di carta, tanto che a un certo punto, mentre gli editori si sfidavano all’asta per ottenere i diritti delle sue opere, s’era messo a stamparle in ciclostile, fuori dal circuito ufficiale, e le regalava a chi gli piaceva come si fa con i fiori, con i bei pensieri, con le parole astratte e leggere che sanno farsi gesto. Gesto d’amore e di protesta, contro l’industria culturale e per le lettere, mercificate biecamente a partire dagli anni ’60, ma anche di aperta sfida al Gruppo ’63, desideroso di essere riconosciuto e sensibile alle lusinghe dei poteri editoriali.

Perché Roversi era così: uno che, davanti alla fine della fantasia, la realtà la reinventava; che pativa “con tutte le forze, ma senza rassegnazione“; che subordinava la sua ricerca poetica all’impegno civile d’ispirazione marxista senza mai usare espressioni accademiche come questa per spiegarsi agli altri. Piantava i semi del pensiero con la stessa naturalezza con cui sradicava solide querce, con la stessa dura purezza, e c’era in lui una volontà così forte di mantenere lo sguardo intatto sul mondo, di non compromettersi con qualsivoglia forma di potere, da farlo sembrare contrario persino a se stesso, da conferigli quell’espressione austera che tutti conosciamo.

Un veggente abitato dal passato, forse un rivoluzionario classicista, fervido appassionato del Risorgimento ma autore di poesie scritte rigorosamente in presente storico (come non ripensare a Parini e a tutta i poeti civili?). E poi, come il coetaneo Pasolini, intellettuale anti-intellettuale, lontano da qualunque snobismo e serenamente immerso nella cultura di massa, tra i suoi studi sul Jim Morrison poeta e i testi che scrisse per Lucio Dalla a partire da Anidride solforosa, tra i cani e gatti delle sue poesie che fanno – in un odore – ripensare a Saba e l’attenzione al calcio, alle culture dialettali e persino ai giovani, ‘sti giovani che scrivono da sempre ma da mezzo secolo non esistono più.

Un veggente abitato dal passato, forse un rivoluzionario classicista, fervido appassionato del Risorgimento ma autore di poesie scritte rigorosamente in presente storico (come non ripensare a Parini e a tutta i poeti civili?). E poi, come il coetaneo Pasolini, intellettuale anti-intellettuale, lontano da qualunque snobismo e serenamente immerso nella cultura di massa, tra i suoi studi sul Jim Morrison poeta e i testi che scrisse per Lucio Dalla a partire da Anidride solforosa, tra i cani e gatti delle sue poesie che fanno – in un odore – ripensare a Saba e l’attenzione al calcio, alle culture dialettali e persino ai giovani, ‘sti giovani che scrivono da sempre ma da mezzo secolo non esistono più.

Al di qua e al di là di ogni verso, due sono le considerazioni necessarie sulla poesia di Roberto Roversi: la prima è che si propone come un sistema filosofico complesso, un unicum che trova senso nella sua intrinseca continuità e che bisbiglia su un filo sottile e fragile lungo cinquant’anni. La seconda è che porta in sé il segno indelebile e doloroso di una contraddizione che è letteraria e insieme storica e che Fortini, in una celebre e illuminante recensione a Dopo Campoformio, opera di Roversi del 1965, ha descritto con semplicità: “Ma qual è il limite di questa poesia […]? È l’esitazione fra servitù volontaria alla letteratura, come schermo, maschera, punto d’appoggio convenzionale e libertà immediata, come espressività integrale, ‘sincerità’”.

L’Italia irrisolta e schizofrenica del dopoguerra, traspare in tutte le poesie di Roberto Roversi. È quella dei contadini impiegati nelle industrie e dei campi arati con nuovi macchinari; delle credenze religiose intatte nonostante la salvezza perduta; della libertà di consumo e del consumo obbligato; dei boom che non ammazzano ma distruggono la libertà di pensiero; delle ombre della Democrazia Cristiana e del benessere che fa stare male.

L’Italia del boom economico

È l’Italia da cui il poeta, ex partigiano e intellettuale, sente di doversi nascondere per non dover prendere parte alla sagra dell’ottusa allegrezza e alla rimozione distruttiva della storia, partita da un’ostinata voglia di dimenticare e ingrassata dal cedimento morale diffuso, epidemico degli anni ’50 e ’60, persino tra i letterati.

Roversi, indisposto a imbalsamare la vitalità filosofica necessaria alla coscienza del paese, ha difeso per tutta la vita, dentro i suoi silenzi e attraverso la sua poesia, con la sua discreta e irremovibile scelta di rimanere autonomo e pressoché sconosciuto, la bellezza della creatività, l’esigenza di un pensiero alternativo che si contrapponesse e intersecasse a quello corrente.

Il poeta ha preservato e sostenuto la diversità nella consapevolezza che essa svolge la funzione fondamentale – antropologica e sociale – di costringerci all’elasticità e di ricordarci l’esistenza della libertà più alta: la libertà di resistere a tutto e persino a se stessi, al desiderio di vedersi replicati, di vedersi celebrati e vittoriosi – ch’è già una sconfitta.

Oggi più che mai, l’opera di Roberto Roversi andrebbe letta almeno due volte e imparata a memoria almeno per metà. Forse non si avrebbero scuole di scrittura per letterati o letterati gelosi delle proprie opere come dei propri muchi infantili, né i gruppi editoriali vicini al monopolio vincerebbero puntualmente il più ambito premio letterario annuale. Forse non ricercheremmo l’impiego più remunerativo, ma quello in cui siamo più bravi e competenti. Forse riconosceremmo che le cose più belle che abbiamo nella vita non le abbiamo pagate affatto, e che se non siamo disposti a sporcarci le mani affondandole nel nostro passato, non potremo plasmare il futuro.

Per ottenere tutto questo, dovremmo anzitutto rinunciare alla sterilità di voler vedere negli altri solo noi stessi e di volerci posizionare nel mondo come fossimo i primi, quando non gli unici. E ricordare quello stralcio di Così parlò Zarathustra su cui Roversi, già a partire dalla sua tesi di laurea su Nietzsche e le sue opere giovanili, insistette molto: «I tuoi vicini saranno sempre delle mosche velenose; ciò che è in te grande è appunto ciò che li rende velenosi e li accomuna alle mosche. Fuggi, amico mio, nella tua solitudine, là dove spira una forte e rude atmosfera! Non è tuo compito fare lo scacciamosche».

Ma Roversi è morto ormai due anni fa, troviamo accordo tra noi solo nel disaccordo con altri e non pensiamo se non come ci inducono a fare, tra una manifestazione per negare diritti a specifiche categorie sociali e una polemica sterile contro l’immigrazione.

Qui si trova, gratuita come nelle volontà del poeta, tutta l’opera di Roberto Roversi.

Qui, invece, un bellissimo articolo di Stefano Benni su Roberto Roversi, pubblicato dopo la sua morte.