C’è una fiaba giapponese a cui sono particolarmente affezionata, Tsuru no Ongaeshi (La gru riconoscente), che racconta di un ragazzo che salva una gru dalla crudeltà dei cacciatori. Il giorno dopo, il ragazzo trova una donna alla porta di casa, che dice d’essere sua moglie. La donna passa ogni giorno chiusa in una stanza a filare, finché il ragazzo non sbircia dalla porta e scopre che si tratta proprio della gru che ha salvato. Sentendosi scoperta, la gru vola via all’improvviso dalla finestra.

Morale: non guardare dove non devi.

Eppure, l’insegnante giapponese che mi raccontò questa fiaba, anni fa, in un’aula semivuota, aggiunse: «La storia finisce bene. È molto bello vedere una gru che vola».

Personalmente, amo le fiabe di ogni tipo, sia scritte, che raccontate, che animate, ma negli ultimi anni ho trovato snervante, faticosa, e infruttuosa la ricerca di una storia che non voglia farmi la morale. C’è stata un’epoca in cui le fiabe non dovevano insegnare. Servivano a raccontare, per il semplice gusto di farlo. A volte è bello ascoltare una storia perché è bella, e basta.

Per questo motivo aspettavo l’uscita di Io sarò il rovo, di Francesca Matteoni (effequ, 2021) come si aspetta la pioggia dopo un periodo secco. Di Francesca avevo già letto l’incredibile romanzo-raccolta-memoir-favola-mito Tutti gli altri (Tunuè, 2014), e Dal Matto al Mondo (effequ, 2019), e sapevo la potenza immaginifica che questa autrice riesce a sprigionare, rimettendo la piccolezza del quotidiano al suo posto, sotto la traccia di un disegno archetipico più grande.

Mentre in Tutti gli altri Francesca ripercorre una storia fatta di ambienti realistici, in Io sarò il rovo raccoglie le sue fiabe: non solo sue in quanto scrittrice, ma sue come persona, come abitante di un territorio vissuto con intensità, come parte attiva di un sistema maggiore, che non termina nei confini della sua scrittura e del suo corpo. Questi due libri, per quanto diversi, sono due facce di una medaglia: da una parte c’è il reale, dall’altra il fantastico. E il lato del fantastico non sempre coincide con quello della fiaba.

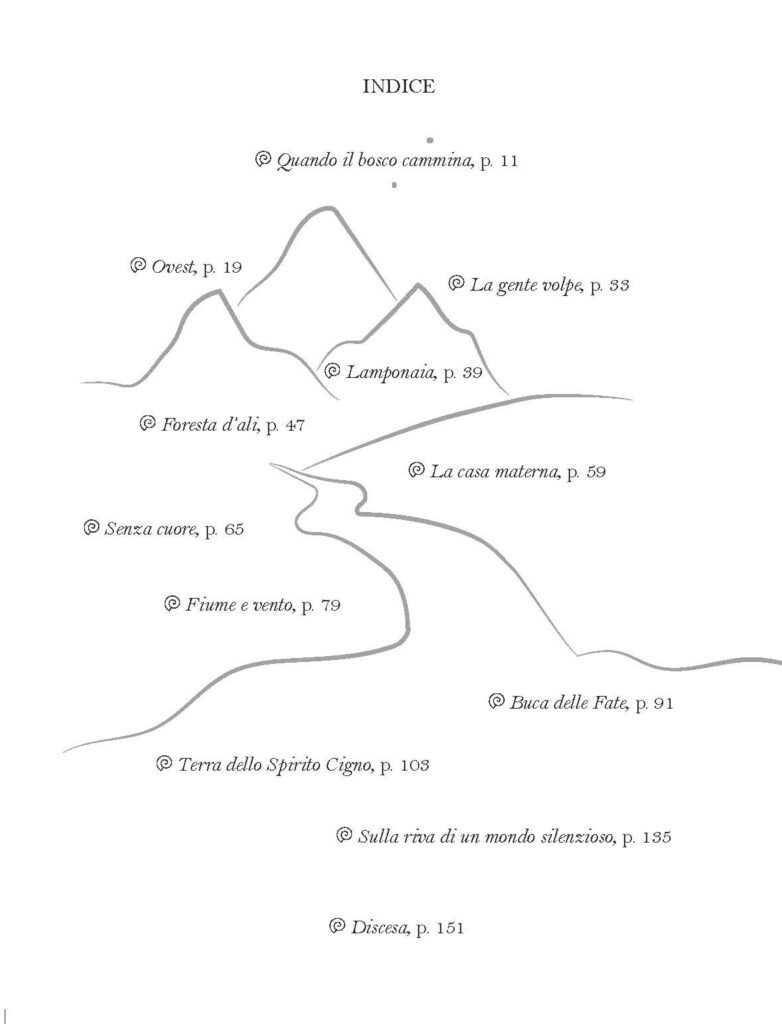

Io sarò il rovo si presenta come un libro bosco, dove già nel paratesto bisogna prestare attenzione. L’indice-mappa ci svela che potremmo aprire il libro a caso, partire e finire dal punto che ci ispira di più. Come all’inizio di ogni avventura, ci sono delle indicazioni suggerite, e che mai più verranno ripetute nel corso del viaggio. Il primo indizio è nel sottotitolo: Storie di un paese silenzioso, dove il silenzio è condizione necessaria per porsi in ascolto della storia.

Il libro inizia con uno degli incipit più secchi ed evocativi che abbia mai letto: «C’era una volta un bosco». Punto. E da qui sappiamo già che non ci sarà una strada comoda, asfaltata, a condurci tra queste storie. Ci sarà buio, e umidità, e silenzio, e rumori che non possiamo comprendere se non mettendoci realmente al livello dell’ambiente. Dobbiamo renderci anche noi bestiali abitanti del bosco, e se avremo successo, il bosco verrà da noi: nella forma di Ovest, il ragazzo-volpino in continuo viaggio, nella forma della strega, o della ragazza che vive in una betulla, nella voce del fiume, nei passi accorti di un lupo, o in quelli fiduciosi di un cane.

Le primissime pagine ci raccontano come nasce una fiaba, nello spazio lasciato vuoto da qualcosa di importante. Il bosco sparisce dalla realtà, soppiantato dal matto e disperatissimo edificare umano, e diventa luogo del racconto. Ciò che è importante non sparisce definitivamente, ma diventa storia, immaginazione continuamente rimodellata, poi suggestione, mito.

Il linguaggio con cui Francesca ci racconta queste fiabe non è infatti quello del romanzo, attuale e condiscendente, ma quello del mito: una lingua cruda, e non solo per la sua forza e la sua asciuttezza, ma anche una lingua antica che non è ancora stata ammorbidita dal fuoco.

È la lingua che serve per comunicare con tuttə lə altrə, che permette all’autrice di riportarci le storie anche di chi è invisibile, ma ha voce: animale, pianta, fata, oceano, sasso.

Verso la fine del volume siamo con lei, e con Ariel il gatto, sulla riva di un mondo silenzioso. È il confine ultimo, la fessura nel terreno da cui fuoriesce la fantasia. Non è un caso che questo luogo sia immerso nella pioggia, e che nulla possa contro le mareggiate. Sappiamo che questo è l’ultimo passo alla fine del viaggio, perché il silenzio si dirada e da qualche parte arriva un suono di tamburi.

Questo è il momento in cui la storia prende una direzione. Bisogna scegliere se sbirciare sotto la porta, se guardare o meno negli occhi del lupo, spezzare l’incantesimo e riportare quel che abbiamo raccolto in questo viaggio nella nostra realtà.

Tornata nella quotidianità, chiusa nel mio cubicolo di cemento, avevo mille domande. Ringrazio infinitamente Francesca per le bellissime risposte, ma soprattutto per aver scritto questo libro.

—

Le fiabe di Io sarò il rovo non contengono una morale. Possiamo dire, però, che non abbiano alcuno scopo educativo? Quali esperienze fatte dai personaggi ti auguri che il lettore senta come proprie, e impari da esse?

È vero che non c’è una morale esplicita: le fiabe seguono i personaggi, mentre chiedo a me stessa che scrivo e al lettore che legge di abbandonarsi allo sguardo, quando i fili si ingarbugliano e i sentieri non sono più così riconoscibili. Vorrei che il lettore potesse sentire che c’è una grazia nel mondo, capace di sanare ogni dolore. Ma prima bisogna starci, nel dolore. Vorrei anche che ognuno si immaginasse niente affatto definito dal corpo che ha o dal tempo che vive, ma si chiedesse quali parti di sé hanno zampe, sono rimaste bambine o lo torneranno, parlano con l’erba. È un augurio, perché quando accade ha una sua potenza. E che, naturalmente, credesse nell’amore.

Durante Firenze Rivista ho assistito a un evento in cui hai parlato di fiaba e sogno insieme ad Andrea Cassini e Francesca Corno. In questa occasione hai approfondito un tema portante di Io sarò il rovo, ovvero quello della compassione, e di come la crudezza di alcune scene che scegli di raccontare può attivare l’empatia del lettore.

Mi sono domandata, a questo punto: come si accorda questa intenzione con la scelta di non dare nomi ben riconoscibili ai personaggi? L’empatia può attivarsi senza la percezione dell’individualità?

Forse i miei personaggi senza nome (non tutti) sono in cerca di un nome nel lettore. Alcuni sono semplicemente chiamati Donna, Ragazzo, Uomo, Ragazza, ma hanno caratteristiche e tratti particolari, proprio come nelle fiabe tradizionali. Nessuno sa come si chiama la sirenetta o la fanciulla senza mani (che ho usato in una delle mie storie): sono la Sirenetta e la Fanciulla Senza Mani. Si guadagnano una identità con le loro vite. Ovest, invece, ha il nome di un luogo e lui stesso muta forma continuamente. L’unico nome comune è quello della protagonista della casa materna, una donna che guarda indietro nel tempo e dentro uno strano sogno. Come si attiva l’empatia? Quando sentiamo che l’altro ci riguarda. Affinché ciò accada non posso che prendere la materia della mia esperienza e renderla più vera del vero attraverso la fiaba, che non sminuisce affatto la realtà. Se avessi scritto: “non so più chi sono, perché ho perso chi amavo”, avrebbe avuto certo un senso, ma mai così potente, misterioso e universale come dire che “sono fuggita nella terra di uno spirito cigno, puro e folle, perché l’amore mi aveva tolto tutto”. La fiaba rende unica una realtà che abitiamo quotidianamente. Ci aiuta a conoscerla in ogni suo pezzo di sofferenza o sorpresa, ci aiuta ad avere paura, perché dobbiamo averne, e a scoprirsi infine solidali con gli altri esseri.

Sono una grande fruitrice dei cosiddetti prodotti per l’infanzia, primi su tutti i film d’animazione. Ho notato negli ultimi anni una tendenza nelle fiabe moderne a evitare di portare in scena il male, o a renderlo comunque un male contestualizzato, privo dell’assolutezza tipica delle fiabe e del mito.

Penso, per esempio, al recente film Disney Raya e l’ultimo drago, fiaba modernissima dove il male è sostituito da errore, mancanza di reciproca comprensione, dando quindi spazio a una morale di reintegrazione e perdono.

Eppure in questo non va a perdersi qualcosa del ruolo primigenio della fiaba, che è quello di portare in scena degli archetipi? È più importante che la fiaba mostri una storia, o che fornisca una bussola morale?

Penso che non si possa scrivere nessuna storia o fiaba, ma nemmeno poesia, avendone già deciso la fine programmaticamente. Occorre avere fede nella parola e nella sua capacità di condurci un po’ dove vuole. Male, perdono, sono temi grandissimi e non si escludono a vicenda: per me però è impossibile concepire il male come qualcosa che verrà perdonato, se prima non lo si è avvertito addosso. A chi fa bene il perdono? Prima di tutto a chi è in grado di perdonare, di accettare di vivere con le sue ferite. Nelle mie fiabe i personaggi ne subiscono diverse, alcune irreparabili, almeno in apparenza. Ma procedono verso un finale aperto, dove imparare a non voler modificare gli altri, non volerli a tutti i costi redimere. Ognuno ha il suo. Ci sono personaggi e persone che hanno bisogno perfino di abitare lontano dall’amore o da chi li ama per non smarrirsi definitivamente. A volte credo che il magico nelle fiabe serva non tanto a risolvere, quanto a compensare ciò che non può essere detto, ciò che produce in noi un dolore mentale insostenibile. Grazie a quel magico possiamo dirci: ecco, questo è il male. Non voltiamoci subito altrove. Riconosciamolo.

Leggendo la prosa di Io sarò il rovo ho trovato che sarebbe un testo molto bello – forse anche più bello – da leggere a voce alta. Oggi la pratica di raccontare o leggere fiabe ad alta voce è un’attività strettamente dedicata all’infanzia, eppure sappiamo che alle origini della società umana esistevano momenti di condivisione simili tra adulti. Secondo te, in una società come la nostra, sarà di nuovo possibile raccontarci fiabe a voce alta tra adulti?

Questa è la mia domanda perfetta, perché, vedi, racconto fiabe dalla prima infanzia. Le racconto ai più piccoli, ricamo sulle fiabe che conosco, a cui aggiungo pezzi e modifiche, oppure tolgo ciò che non mi convince in quel momento. E le racconto anche ai più grandi che si mettono in cerchio ad ascoltare, magari inizialmente solo perché hanno accompagnato i bambini, poi perché a tutti piace entrare in quel mondo dove si perde la nozione lineare del tempo. Metto sempre “cantastorie” fra le mie professioni. Ho iniziato a un anno e mezzo d’età, in piedi sulla sedia, evocando Cappuccetto Rosso che entra nel bosco, una delle prime frasi compiute che abbia pronunciato. Da quel bosco non sono ancora uscita e, credimi, quando in paese o in una Casa del Popolo oppure ovunque capiti l’occasione, si abbassano le luci, ora che è inverno, e comincio a raccontare, la presenza degli altri è un pezzo decisivo della storia, che cambia e nasce tra i loro volti.

Ursula Le Guin si chiedeva: “Perché gli americani hanno paura dei draghi?”[1]. Personalizzo questa domanda sul tuo caso: perché gli adulti occidentali hanno paura di leggere le fiabe?

Chissà. Forse perché hanno paura della realtà. La realtà come quel luogo dove si perde, dove siamo oggetto di forze difficili da gestire che si sviluppano nelle relazioni con i vivi e i morti, che hanno a che fare con i traumi e i sogni. Forse perché preferiscono pensare che reale è tutto ciò che toccano. Nelle fiabe il reale è il buio. Si apre, si squarcia, ci permette di passare a sua discrezione. Nelle fiabe puoi scrivere che il mondo è crudele senza tanti giri di parole: è un genitore che se ne va, è un amante ferito, è un bosco bellissimo che non ti vuole, che fa a meno di te. Nelle fiabe hai tutto il diritto di avere paura senza tante digressioni. Hai tutto il diritto di scoprire che non sei poi molto differente dalla bambina che eri, che coltivava il sacro, il bene e la ferocia, che non se ne è andata diventando grande… e nemmeno crescendo in altezza.

[1] Le Guin U. K., Why Americans Afraid of Dragons?, in PNLA Quarterly 38, 1974.