Eminenze grigie, talpe da giardino, figure invisibili conformano un terreno di cui sono parte evidenziandone allo stesso tempo la fragilità; immersi nella propria realtà cercano di interpretarla, modificarla, farne parte e sfuggirla al tempo stesso, battendo, urlando, mugolando, ubriacandosi e frantumandosi le ossa.

La vita e l’opera di Robert Wyatt sono un divenire costante che riflette e colma della nuova luce che è la propria verità la realtà che lo circonda, emergendo al tempo stesso come perla che racchiude in sé il nucleo della realtà stessa. Artista più riconosciuto dagli altri artisti che dal grande pubblico è una delle presenze più schive e penetranti della musica contemporanea.

Il milieu che lo vide formarsi – una Canterbury dai cui ponti ci si abbeverava di quella cultura post bellica che innervava Londra, importando jazz nero dall’America e riscoprendo i grandi maestri della musica classica europea – esprime in modo emblematico ciò che ricade sotto la definizione di “nicchia”: un incavo nella cui ombra prosperano germinazioni che hanno i caratteri delle fiorescenze comuni ma si sviluppano secondo forme elaborate in modo più diverso, complesso ed oscuro.

Tra gli anni ’50 e ’60 una casa georgiana di quattordici stanze rappresenta fisicamente questa nicchia. Wellington House è l’ultima casa accogliente, un ostello per girovaghi ed artisti squattrinati cui la famiglia Wyatt offriva vitto, alloggio, la propria collezione di dischi e la libertà di esprimersi che è propria degli ambienti dedicati ai bambini. È qui che il figlio Robert nei suoi primi dieci anni di vita comincia a sviluppare una sensibilità dedicandosi alla pittura, invitando i propri amici per sessioni di skittle – suonando e tamburellando tutto ciò che gli capitava a tiro – scoprendo Rimbaud e il rifiuto per le convenzioni sociali, l’iconoclastia e la sfiducia in Beethoven e la cultura alta. E scoprendo la gioia nell’ascolto della musica che si ama, voci e arrangiamenti di jazzisti misteriosi che animano stanze buie nell’ora dei compiti e che salvano l’anima dal tedio scolastico aprendo il corpo e la mente a sensazioni altrimenti inconoscibili.

Sempre in queste camere matura lo scarto che conclude la pubertà e che porterà il piccolo Robert a venire allo scoperto, trasformandolo in quello che sarà un musicista timido e risoluto: dal nulla della lontanissima Australia emerge un beatnik ventunenne passato attraverso la Francia, spesso è accompagnato da zingari e ubriaconi e a volte porta a spasso un cane che in realtà è un barattolo legato a un lungo spago. Costui è Daevid Allen, l’incomparabile gnomo magico, folleggiante poeta musicista iperattivo che per la prima volta fa poggiare al giovanissimo Robert le mani su un piano accompagnandolo per un blues sgangherato alla chitarra. Un “adulto” che vive la leggerezza della vita sconosciuta agli “adulti” e con cui impegnarsi in lunghe discussioni esistenziali; come quella che porterà inconsapevolmente il testardo Robert a tentare il suicidio mediante sonniferi – il giovane e malinconico pittore in erba non aveva ricevuto un troppo convincente contraddittorio alla tesi che con la fine della pubertà termina anche l’innocenza dell’opera, subentrando inevitabilmente finzione e artificiosità.

Da questo incontro speciale sprigioneranno migliaia di incontri che daranno vita a un’incredibile danza in grado di portare al formarsi di una nuova scena musicale, una scena complessa e multiforme, splendida per leggerezza e pesantezza, la caleidoscopica e impareggiabile Scena di Canterbury.

È sempre questo folletto barbuto a portare a pensione un batterista americano che si pagherà la permanenza impartendo lezioni di batteria jazz a Robert, il quale col tempo eleggerà le percussioni a proprio strumento preferito dopo la benedizione ricevuta in un viaggio a Maiorca, ospite dell’austero poeta Robert Graves che, come in un rito di catartico, lo libererà delle preoccupazioni legate al college spronandolo ad amare e perseguire le cose che già dentro di sé sentiva di amare.

Da queste premesse si forma il carattere di Wyatt, musicista sperimentatore che in mancanza di altro suona le pareti, affascinato dai valori delle parole e dalle potenzialità espressive della voce, batterista patafisico e insieme intento a perseguire la verità melodica che è nelle insensate chiacchiere giornaliere, forte bevitore cocciuto e malinconico; un percussionista atipico per il suo stile di riempimento di spazi, costruttore di densissime stratificazioni ritmiche che faranno da impalcatura alle surreali e anticonformiste poesie dell’amico australiano nel Daevid Allen Trio, poi al pop jazzato dei Wilde Flowers insieme a un altro talentuoso esule canterburiano, quel Kevin Ayers, prolifico ed eclettico chitarrista e bassista cresciuto in Malesia, la cui voce e sensibilità musicale profonda supporteranno costantemente Robert negli anni a venire.

L’adolescenza musicale di Wyatt prende compiuta forma con la sintesi degli approcci e dei relativi componenti di questi due complessi embrionali, un superamento che decide di smettere di inchinarsi al gusto del pubblico e procede a capo basso come una testuggine meccanica.

Dalla consapevolezza di come l’intera umanità sia una macchina morbida che funziona secondo meccanismi interni comuni, i componenti riuniti nella nuova band decidono di fare quel che a loro piace, coscienti di come questo piacerà sicuramente anche a qualcun altro. Così nascono i Soft Machine, originalmente unendo quattro figure stupefacenti che produrranno stupefacenti effetti: improvvisazioni scalmanate e psichedeliche che li porteranno a suonare a fianco dei Pink Floyd di Barrett al celeberrimo banchetto freak dell’All-night Rave di Londra; a supportare Jimi Hendrix nel tour che lo consacrerà divinità negli Stati Uniti; e a farsi sparare da un contadino francese durante un concerto infinitamente eccentrico in un parco di Saint Tropez.

Di fatto la musica dei Soft non è di blando o rilassato ascolto, tirare il fiato e riposare nella leggerezza, propria della ripetitiva orecchiabilità pop, sembra impossibile. Le composizioni e le improvvisazioni sono talmente ricche di estremizzazioni semantiche e sperimentazioni sonore da lasciare il pubblico dell’epoca totalmente esterrefatto, tanto da convincere il gruppo a inventare la tattica dei raccordi nelle esibizioni dal vivo: unire l’ultima nota alla prima della canzone successiva per evitare l’imbarazzante silenzio attonito che invadeva lo spazio alla fine di ognuna delle loro dadaistiche bordate.

Il gruppo si sfalda e si ricompone perdendo e acquisendo pezzi, suonando dappertutto e collezionando rapita ammirazione dal pubblico di più larghe vedute e ostracismo e disappunto dall’autorità temporale, commerciale ed ecclesiastica. Un esperto della commissione BBC dopo una loro esibizione registrerà: «un complesso di zeri divenuto chissà come professionisti. di scarso interesse: diversi per il puro gusto di esserlo. non credo che abbiano un futuro».

Un futuro commerciale infatti sempre precluso a tutti i componenti passati, presenti e futuri, costretti ad alloggiare in una casa a Londra generosamente offerta dalla madre di Wyatt e alle prese con strumentazioni che, differentemente dalle tele dei pittori e dall’inchiostro degli scrittori, costavano più di quanto i musicisti riuscissero a mettere da parte grazie agli ingaggi.

Ciononostante nel 1970 i Soft Machine registrano Third, capolavoro fermamente in bilico tra rock progressivo, free jazz e musica colta britannica, un immane bestia/macchinario che si lascia alle spalle i volteggi più leggermente psichedelici e si immerge in cupi oceani pietrosi, azzannando con le sue mascelle di ghiaccio la nuca a quella che era la corrente musica popolare, lasciandola abbacinata e con segni che le rimarranno indelebilmente sul collo. Due facce e ottanta minuti di cui i primi venti realizzati incollando insieme e modificando nastri di esibizioni live, tastiere che creano castelli d’acciaio puntellati da fittissimi picchetti percussivi e da morbidi e sincopati tiranti cavati fuori dal basso, ragnatele architettoniche in cui si snodano, sinuosi, i fiati, leggerissimi e abissali. La ricerca di sperimentazione giunge al culmine lasciando poco spazio ai lazzi dadaisti, il razionalismo si raddensa e si concentra, tranne che nel pezzo di chiusura, Moon in June, in cui Wyatt, ormai quasi abbandonato dai suoi sodali a causa di comportamenti non irreprensibili e vedute artistiche differenti, distilla la sua essenza momentanea dandole un corpo cristallino e dimostrandosi ormai in grado di destreggiarsi alle tastiere con la stessa naturalezza con cui fa librare la propria voce intrinsecamente malinconica, tessendo trame testuali metamusicali e insieme teneramente normali.

Ciononostante nel 1970 i Soft Machine registrano Third, capolavoro fermamente in bilico tra rock progressivo, free jazz e musica colta britannica, un immane bestia/macchinario che si lascia alle spalle i volteggi più leggermente psichedelici e si immerge in cupi oceani pietrosi, azzannando con le sue mascelle di ghiaccio la nuca a quella che era la corrente musica popolare, lasciandola abbacinata e con segni che le rimarranno indelebilmente sul collo. Due facce e ottanta minuti di cui i primi venti realizzati incollando insieme e modificando nastri di esibizioni live, tastiere che creano castelli d’acciaio puntellati da fittissimi picchetti percussivi e da morbidi e sincopati tiranti cavati fuori dal basso, ragnatele architettoniche in cui si snodano, sinuosi, i fiati, leggerissimi e abissali. La ricerca di sperimentazione giunge al culmine lasciando poco spazio ai lazzi dadaisti, il razionalismo si raddensa e si concentra, tranne che nel pezzo di chiusura, Moon in June, in cui Wyatt, ormai quasi abbandonato dai suoi sodali a causa di comportamenti non irreprensibili e vedute artistiche differenti, distilla la sua essenza momentanea dandole un corpo cristallino e dimostrandosi ormai in grado di destreggiarsi alle tastiere con la stessa naturalezza con cui fa librare la propria voce intrinsecamente malinconica, tessendo trame testuali metamusicali e insieme teneramente normali.

Questa canzone è la chiave del Wyatt che verrà, un musicista che spinto dalla freddezza dei propri compagni decide di impegnarsi nel suo primo progetto solista, The End of an Ear, uno scherzo serio in cui mettere alla prova le proprie timidezze, un lavoro di assurda ironia circense nei cui solchi si vede chiaramente espresso l’atteggiamento di un uomo dalla delicata e complessa sensibilità, costretto da se stesso a comporre in un cassetto il puzzle dei suoi traumi e dei suoi affetti frammentati; la ricerca non di diversità ma semplicemente di trasferire su nastro il rumore che sentiva nella testa. Come dirà: «la creatività è accendere il ticchettio e la tecnica far sì che il ticchettio funzioni».

Questa canzone è la chiave del Wyatt che verrà, un musicista che spinto dalla freddezza dei propri compagni decide di impegnarsi nel suo primo progetto solista, The End of an Ear, uno scherzo serio in cui mettere alla prova le proprie timidezze, un lavoro di assurda ironia circense nei cui solchi si vede chiaramente espresso l’atteggiamento di un uomo dalla delicata e complessa sensibilità, costretto da se stesso a comporre in un cassetto il puzzle dei suoi traumi e dei suoi affetti frammentati; la ricerca non di diversità ma semplicemente di trasferire su nastro il rumore che sentiva nella testa. Come dirà: «la creatività è accendere il ticchettio e la tecnica far sì che il ticchettio funzioni».

Ne viene fuori un giocattolo meraviglioso che fischia, sbuffa fumi e rotea su sé stesso, sprazzi melodici che sono piccoli fuochi artificiali, tributi sparsi e giocosi a tutte le figure che fino ad adesso lo avevano accompagnato e resolo quello che era, come a dover accampare scuse per quel buffo caleidoscopio che la propria mente aveva prodotto. I suoni, come le corde vocali, sono tesi fino alle loro estremità in una ricerca che è la curiosa scomposizione di chi smonta una sveglia o apre il torace di una cavalletta, e insieme l’esplorazione di un cacciatore di farfalle consapevole della decostruzione che ha investito il mondo – e il modo – in cui si muove. L’impegno di Wyatt è sempre stato radicalmente e inevitabilmente sovversivo – tanto nell’epoca delle fioritura di nuovi ideali quanto nella nuova epoca dove quegli stessi ideali erano marciti appiccicandosi alla superficie – e con la sua opera va a sgretolare il tessuto con cui la musica credeva di coprirsi, evidenziandone la fragilità e insieme le infinite possibilità. Il tutto con una leggerezza che si rivela necessità di nonsense, il risolino che evapora un’intrinseca e ineluttabile tristezza.

Wyatt è musicista per necessità, non può star fermo, si impegna in decine di progetti con decine di artisti da Syd Barrett a Brian Eno, collabora ovunque prestando la sua voce e i suoi piedi e le sue mani, ed edifica attorno a sè una nuova band, i Matching Mole, parafrasi della formazione precedente. Artista poco produttivo per sua stessa ammissione, bisognoso di  persone attorno a sé da cui assorbire spunti e idee, con i nuovi compagni esplorerà, fallendo, la propria capacità di farsi leader di una band («David’s on piano, and I may play on a drum And we’ll try to make the music work, we’ll try to have some fun»: nella prima frase del primo album si assorbe subito lo spirito dolce e dimesso che lo anima), ciononostante le creature che i Matching Mole danno alla luce sono meravigliosamente impalpabili e complesse, prosecuzione morbida dello spirito wyattiano, tra canzoni che cantano loro stesse e improvvisazioni in cui voce e strumenti si scambiano cortesemente i ruoli.

persone attorno a sé da cui assorbire spunti e idee, con i nuovi compagni esplorerà, fallendo, la propria capacità di farsi leader di una band («David’s on piano, and I may play on a drum And we’ll try to make the music work, we’ll try to have some fun»: nella prima frase del primo album si assorbe subito lo spirito dolce e dimesso che lo anima), ciononostante le creature che i Matching Mole danno alla luce sono meravigliosamente impalpabili e complesse, prosecuzione morbida dello spirito wyattiano, tra canzoni che cantano loro stesse e improvvisazioni in cui voce e strumenti si scambiano cortesemente i ruoli.

Questo è il periodo in cui la sperimentazione musicale raggiunge il proprio culmine e la musica “rock” perde la propria rocciosa limitatezza dilatandosi, inglobando tutto e in tutto dissolvendosi, aprendo porte nuove e rubando ciò che si custodiva in altre già aperte, in una smania onnivora senza precedenti e successori. Il 1973 rappresenta simbolicamente questo culmine, in quest’arco di tempo vedono la luce il superlativo e disorientante Lark’s Tongue in Aspic dei King Crimson; Head Hunters, quintessenza del groove e della contaminazione di Herbie Hancock; il sorprendente rispetto del canone rock di Frank Zappa in Over-Nite Sensation; Flying Teapot dei Gong, che nei suoi solchi racchiude miriadi di pazzeschi universi; la prima opera ambient fuoriuscita dalle menti geniali di Robert Fripp e Brian Eno, il misterioso No Pussyfooting; Tubular Bells, la straordinaria fatica solitaria del giovanissimo Mike Oldfield; il nostrano e universale Sulle Corde di Aries di Franco Battiato e il Dark Side of the Moon tra gli altri.

Un anno di grazia in cui Robert Wyatt compie il proprio passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso una finestra dopo aver ingurgitato vino, whiskey e southern comfort al party di compleanno di due amiche artiste. Un volo notturno nato da uno scherzo, stupire tutti come farebbe un bambino, “guarda un po’ quel matto di Robert che spunta dalla finestra!”. Passerà la notte stessa in ospedale con la spina dorsale spezzata e l’imperitura impossibilità di utilizzare ciò che si allunga dalla cintola in giù, salvato dalla rilassatezza donata al suo corpo dallo stesso alcol che l’aveva avariato.

Dalla disgrazia sorge un uomo nuovo e un nuovo artista, dimentico della sua precedente veste di “bipede batterista” e consapevole di ciò che egli può e non può fare, meno impulsivo e più controllato, con la propria malinconia adolescenziale maturata in qualcosa di cosmico, e inerente alla realtà stessa. Abbandonato totalmente il proprio precedente stile strumentale andrà a sviluppare una musica che non avrebbe dovuto necessitare in alcun modo del tipo di batterista che era un tempo, concentrandosi sull’unico strumento che gli fosse rimasto: i timbri infiniti della propria voce.

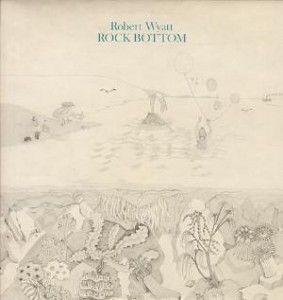

Un uomo nuovo che a nove mesi dalla propria nascita da alla luce una delle produzioni più splendide di tutta la storia della musica tout court: dalle proprie costanti riflessioni, dal sostegno degli amici, dall’amore della nuova moglie e dal cuore di un organo Riviera nasce Rock Bottom.

Un uomo nuovo che a nove mesi dalla propria nascita da alla luce una delle produzioni più splendide di tutta la storia della musica tout court: dalle proprie costanti riflessioni, dal sostegno degli amici, dall’amore della nuova moglie e dal cuore di un organo Riviera nasce Rock Bottom.

In questo impasto sonoro stratificato si realizza leggerezza dal limite lontanissimo, ogni strumento si srotola e si fa trama con gli altri con una naturalezza e una ricercatezza senza crepature, dando l’impressione che vada a colmare il proprio spazio musicale autonomamente, senza che ci sia una mano a guidarlo, mentre sopra e dentro a cascate di trombe e pioggerelle pianistiche la voce aleggia e si libra con i movimenti di una ballerina spagnola nel fondo dell’oceano, struggente e fragile al di là della mera possibilità. L’atmosfera qui si rarefà, quella di regioni estreme che non si credevano possibili pur essendo allo stesso tempo così familiari. Parole e musica sono linguaggi differenti che rispondono a origini e funzioni diverse, ma qui tentano e riescono a congiungersi senza forzatura; ecco che viene raggiunto l’equilibrio che permette a un opera di restare a mezz’aria, al di là del proprio tempo e del proprio luogo, immobile e irraggiante nella perfetta unione che è separazione di universale e particolare: il respiro che si esala pronunciando il proprio amore e contenendo tutti gli amori e tutti i respiri, i significati che si frantumano nella piena nullità di parole che si svestono della propria funzione di simulacro e restano nuda e trasparente espressione di sé stessi, dove tutto ha la certa vaghezza di una e di tutte le esistenze. La talpa nel giardino prende coscienza della propria cecità e vede, e su ciò che vede compone un inno che si conclude con uno sghignazzo.

Con quest’opera Wyatt si rivela totalmente, la sua ricerca e le sue volontà. Il suo animo curioso e sovversivo emerge potentemente in quelle composizioni che prendono le parti degli ignorati, un’infantile empatia che si intreccia con le nuove contraddizioni di una società che si stava risvegliando dal sogno di poter cambiare il mondo con una canzone, fantasia imporratasi in attonita disillusione e rabbia amara. Fermamente convinto che la musica sia un’arte sociale, disgustato dalle ingiustizie proprie della società bianca e colonialista e persuaso del fatto che il rock stesse perdendo anche quella poca carica sovversiva che lo aveva contraddistinto – nella sua seppur prevista posizione dedicatagli dall’establishment – comincia da questi anni un nuovo impegno volto a portare alle orecchie della gente quelle notizie che difficilmente riescono a penetrare nelle maggiori testate giornalistiche.

L’impegno artistico stringe la mano a quello politico e Wyatt milita per alcuni anni all’interno del Partito Comunista (per poi uscirne, senza rinnegare i propri ideali, con la presa di coscienza che esso non fosse altro che un trampolino di lancio per fanfaroni televisivi dimentichi dell’originaria base lavoratrice) e compone canzoni che manifestano, con l’amara ironia di chi conosce la grottesca potenza delle armi del nemico, contro i massacri coperti dai grandi dell’occidente o il maltrattamento perpetrato ai danni degli animali non umani. Costretto a una limitata deambulazione riempie le sue giornate approfondendo costantemente il suo interesse per la pittura, da sempre specchio speculare della propria musica – complice anche l’attività della moglie Alfreda Benge, spesso coautrice e sempre musa ispiratrice – e ascoltando radio di tutto il mondo da cui trarre ispirazione per le tematiche dei propri lavori. Non formerà più alcun complesso vero e proprio ma continuerà a produrre album in completa solitudine – lavori di studio sulla sola voce o prodotti sopraincidendo gli strumenti presenti nella sua stanza della musica – e a formare collaborazioni con artisti provenienti da qualunque estrazione geografica e di celebrità, dagli SWAPO Singers a Björk, dagli Hot Chip a Phil Manzanera, David Gilmour e Elvis Costello.

L’umiltà resta la sua cifra seppur soffusa di incurabile narcisismo, un ossimoro che è il movimento di due forze opposte il cui attrito permette una produzione musicale sbalorditiva. Convinto di essere una sorta di Henry Rousseau della musica, privo dell’abilità di un Picasso ma comunque in grado di dar vita a qualcosa di vero, e sempre onestamente consapevole di doversi guadagnare da vivere con la propria musica quel tanto che basta a permettergli di continuare a fare ciò che ama, continuerà a comporre paesaggi musicali senza mai inseguire le fole del grande mercato musicale.

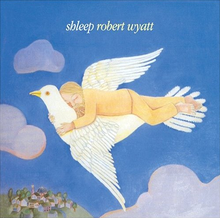

Nel 1997 la sua concrezione solitaria da vita a un altro diamante, fatto brillare grazie all’aiuto di vecchi e nuovi amici con cui nuovamente decide di collaborare dopo un periodo di deprimente solitudine. Shleep emerge come acqua da una stretta sorgente, mormora e si espande riempiendo di dolce blu ogni spazio con una morbida fluidità che è la levità di un dormiveglia popolato di interrogativi sulla possibilità dell’essere, acquarelli di vita casalinga e peregrinazioni aliene sospese tra terra e cielo. La sperimentazione non cessa inglobando nuovi linguaggi, impalpabili clusters elettronici e cori tibetani, e tutto si tiene insieme con la complessa e sciocca semplicità di un cristallo di neve: si stende una tela liquida dove i pennelli tracciano increspature, il piatto del charleston viene accarezzato creando paesaggi collinari tra nuvolosi nugoli di trombe dove chitarre e pianoforti scherzano dentro volteggiando e scartando come rondini e pesci volanti. La leggerezza del vivere sorpreso dalla vita e il desiderio di perdervisi dentro, percezione e volontà d’impermanenza. Wyatt come Mirò invecchia aprendo strade nuove, mirando a un centro impossibile da colpire ma tirando frecce con uno stile inimitabile.

Nel 1997 la sua concrezione solitaria da vita a un altro diamante, fatto brillare grazie all’aiuto di vecchi e nuovi amici con cui nuovamente decide di collaborare dopo un periodo di deprimente solitudine. Shleep emerge come acqua da una stretta sorgente, mormora e si espande riempiendo di dolce blu ogni spazio con una morbida fluidità che è la levità di un dormiveglia popolato di interrogativi sulla possibilità dell’essere, acquarelli di vita casalinga e peregrinazioni aliene sospese tra terra e cielo. La sperimentazione non cessa inglobando nuovi linguaggi, impalpabili clusters elettronici e cori tibetani, e tutto si tiene insieme con la complessa e sciocca semplicità di un cristallo di neve: si stende una tela liquida dove i pennelli tracciano increspature, il piatto del charleston viene accarezzato creando paesaggi collinari tra nuvolosi nugoli di trombe dove chitarre e pianoforti scherzano dentro volteggiando e scartando come rondini e pesci volanti. La leggerezza del vivere sorpreso dalla vita e il desiderio di perdervisi dentro, percezione e volontà d’impermanenza. Wyatt come Mirò invecchia aprendo strade nuove, mirando a un centro impossibile da colpire ma tirando frecce con uno stile inimitabile.

Questa è la sua firma, la propria opera innerva copiosamente la produzione musicale degli ultimi cinquanta anni pur non essendo mai salito nel carro dei grandi imperatori, sia l’influenza che emana dai propri lavori che quella delle prestazioni come collaboratore hanno fatto sì che capillarmente il suo stile scavasse profonde venature nell’habitat musicale contemporaneo. Non appartenendo ad alcun genere – non è mai stato un jazzista né un rocker nella canonica accezione – ma essendo anzi creatore di generi inclassificabili marchiati dal suo inconfondibile carattere si è trasformato in una sorta di magnete cui tendono artisti provenienti dalle realtà più disparate.

La storia e la musica di Robert Wyatt sono come lo scoprirsi della possibilità di fare e di essere senza limiti imposti se non da se stessi, uno spirito contemporaneo e assieme appartenente a un altro tempo e un altro luogo; ma Wyatt è prima di tutto un uomo onesto, la sua opera è circonfusa di un’onestà preziosa e inconsueta insieme a una sorta di timida vergogna che da sempre lo accompagna, quella di essere solo un essere umano consapevole, appartenente a una classe e una razza da lui non scelta e invischiato in un mondo in cui «forze dementi lo hanno follemente spinto».