A volte, capita che qualcuno mi chieda dove siano nati i miei genitori, e quando accade, rimane sorpreso dalla risposta. Perché mia madre è nata nella montuosa ed efficientissima Svizzera. I suoi genitori – prima mia nonna, poi mio nonno – facevano parte di quella generazione di italiani che, tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, emigrarono in territorio elvetico, perché, da noi, il lavoro non c’era. E mandavano parte dei soldi a casa, come oggi fanno i nuovi immigrati provenienti dai Paesi al di là del Mediterraneo.

Questa parte di storia, nonostante l’abbia avuta vicina a me, in qualche modo, mi è sempre stata difficile figurarmela nella mia testa. Semplicemente, non riuscivo proprio a crearmi un immaginario. Avevo quello degli italiani in America, certo, messa insieme a mo’ di collage da qualche film o dalle fotografie in bianco e nero sui libri di storia, in cui noi siamo quelli sporchi e un po’ brutti e vestiti di stracci, quelli che hanno esportato la mafia nella ricca Terra Promessa. Ma gli italiani in Svizzera? Tabula rasa.

Questa parte di storia, nonostante l’abbia avuta vicina a me, in qualche modo, mi è sempre stata difficile figurarmela nella mia testa. Semplicemente, non riuscivo proprio a crearmi un immaginario. Avevo quello degli italiani in America, certo, messa insieme a mo’ di collage da qualche film o dalle fotografie in bianco e nero sui libri di storia, in cui noi siamo quelli sporchi e un po’ brutti e vestiti di stracci, quelli che hanno esportato la mafia nella ricca Terra Promessa. Ma gli italiani in Svizzera? Tabula rasa.

Ecco perché, quando ho letto la trama e, soprattutto, il folgorante incipit di Calce, o delle cose nascoste di Raffaele Mozzillo (effequ, 2019), ho capito che era tempo di colmare questo vuoto.

Come campi di concentramento, in una forma di olocausto involontario le stazioni elvetiche accoglievano gli italiani dal lungo viaggio estenuante, mettendoli subito in riga: donne da una parte e uomini dall’altra. Ore di attesa per il controllo dei documenti, visite mediche invasive. Ai maschi era ordinato di mettersi a torso nudo e passaporto alla mano, così veniva stilata una lista; poi, in colonna, uno per volta erano chiamati per nome e fatti entrare nudi in una stanzetta per la visita di idoneità. Alcuni proseguivano, altri, quelli giudicati non in buona salute, erano respinti e lasciati il più delle volte senza mezzi per ritornare.

Parole che risuonano così familiari, eppure così assurdamente lontane. Perché è facile dimenticare che, un tempo (neanche troppo), gli emigrati eravamo noi. Che in Svizzera potevi arrivarci solo se avevi un contratto di lavoro e se superavi umilianti visite mediche: chi era giudicato idoneo riceveva un timbro d’entrata sul passaporto; al contrario, chi non andava bene era rispedito indietro, in quell’Italia “povera ma bella”. Ed è facile dimenticare delle famiglie abbandonate dietro di sé e dei rapporti lacerati, perché in Svizzera non potevi portarti dietro i tuoi cari, e quelle che lo facevano erano costrette a nascondere i propri figli negli armadi: bambini che non potevano uscire dalle baracche, tanto meno parlare o fare alcun rumore, perché il rischio di essere scoperti era troppo alto.

Erano i figli di quella precarietà nella quale gli stagionali si ritrovavano a vivere, figli dell’ombra e di quel silenzio che erano condannati a osservare, lo stesso in cui erano stati concepiti. Bambini che non parlavano per giorni interi – il linguaggio per loro rappresentava un pericolo mortale -, costretti a fare i bisogno in un pitale tenuto sotto al letto, che si riempiva e veniva svuotato soltanto la sera, per non andare al bagno comune. Quegli escrementi clandestini, con cui in pratica convivevano, certificavano la loro esistenza e presenza su suolo straniero, così che i genitori al rientro, prima di rovesciarli nello scarico del bagno, erano costretti a ricoprirli con i propri che invece provenivano da un corpo con il permesso di stagionale: rifiuti organici con consistenza adulta autorizzati a riversarsi dentro la purezza della fogna elvetica.

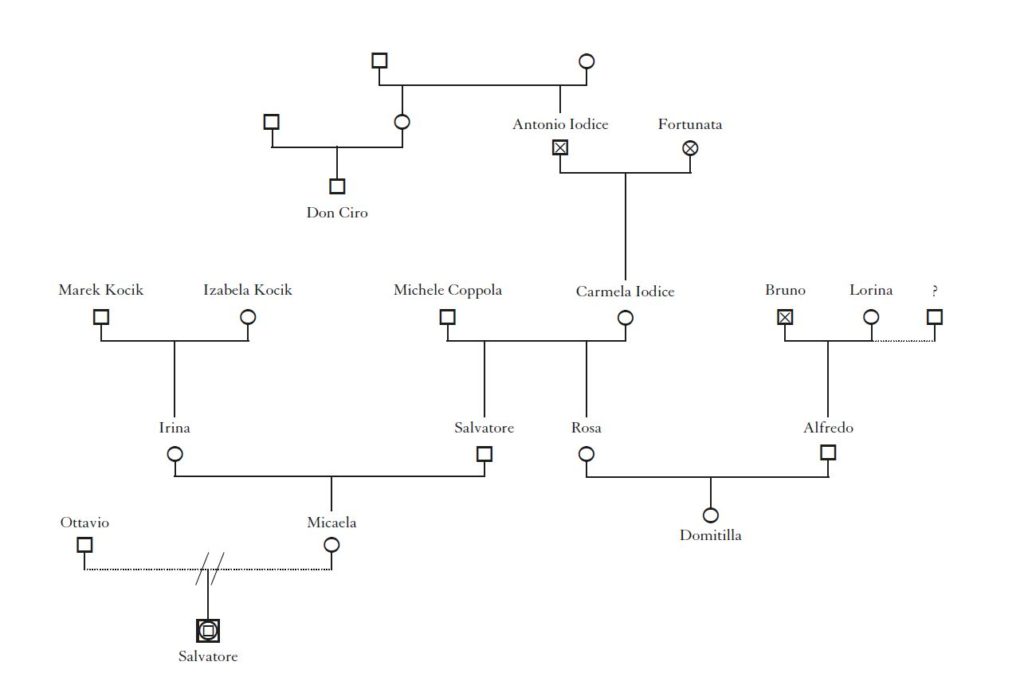

Questo è il contesto in cui Mozzillo inserisce e racconta la storia di famiglia, quella dei Coppola, originaria dell’hinterland napoletano (infatti, il libro si apre con un albero genealogico). Ci sono Michele Coppola, e sua moglie, Carmela Iodice, entrambi figli di genitori emigrati: lui da sempre odia i suoi compatrioti, perché “gli italiani in Svizzera sono più insopportabili degli svizzeri stessi”, mentre lei, da bambina, ha conosciuto sulla sua pelle il peso della segregazione. Michele ha vent’anni e Carmela quattordici quando s’incontrano a Baden. È il 1968. Dalla loro unione infelice, nascerà Salvatore, un bambino che si è sempre ritenuto non un “privilegiato ma uno superiore”, che eredita dal padre un odio infantile e un rifiuto per tutto ciò che è italiano in terra straniera, perché lui non è come loro, gli altri figli di emigrati, ignoranti, sporchi, costretti a stare nascosti.

Per Michele Coppola arriva, però, il momento di tornare indietro e di farsi con le sue mani, di dimostrare che non è un fallito. E così, insieme a Carmela, rientra in Italia, lasciando Salvatore in Svizzera coi nonni materni, solo con la sua rabbia, il suo senso di superiorità e con la cinghia dei pantaloni regalatagli, come pegno, dal padre prima di andarsene. Quella cinghia che indosserà da quel giorno in avanti e che, come una condanna, tornerà a segnare il destino poco gentile di molte vite.

Torneranno a riprenderlo dopo sei anni: Salvatore scopre di avere una sorella, Rosa, e che il padre, ora Mastro Michele, ce l’ha fatta, ha messo su un’impresa edile e un palazzo dove vivono tutti. Inevitabilmente, si ritrova a seguire le sue orme, e su di lui lo scrittore sembra catalizzare tutte le nostre attenzioni. Ne seguiamo la crescita e il suo farsi uomo seguendo il ciclo della calce, dal rientro traumatico in Italia – quando, di notte, bagnava il letto e incolpava la sorella – fino al suo incontro con la bella Irina, sedicenne figlia di immigrati polacchi che si concederà credendolo – suo malgrado – un salvatore. Lo vedremo arrabbiarsi e soffrire, assisteremo all’abbandono di Irina e alla sua incapacità di essere padre per Micaela, sua figlia, e alla fine ecco riaprirsi, tutte in una volta, le crepe che aveva cercato di riempire nel corso della sua vita.

Sono parecchie le cose nascoste, quelle che non si dicono all’interno delle famiglie: ci sono storie di padri che i figli non riescono a capire solo perché mancano dei pezzi. E allora succede che la memoria dei fatti si sfalda e la linea che tiene insieme le generazioni si spezza in più punti, disgregando ogni legame e allontanando gli uni dagli altri.

La calce è un materiale che è stato utilizzato come legante da costruzione per migliaia di anni. Come per gli edifici, in questa storia la calce unisce personaggi e destini infelici, impastandoli tra loro in una morsa claustrofobica, da cui sembra non esserci scampo. Tuttavia, con tutta la lentezza degli anni, tra la calce si crea una piccola crepa, e da lì un’altra e un’altra ancora, e allora le crepe sono tante e profonde – fatte di segreti, di cose non dette, di abusi e di colpe – e si allargano sempre più, fino a diventare squarci troppo ampi per essere nascosti. Così, Salvatore vede sfaldarsi ogni certezza.

In tutta la carriera di manovale una cosa così non gli era mai capitata, nemmeno da apprendista. Una cosa così non la puoi sistemare con due colpi di spatola e un poco di calce, o peggio ancora, con un lacerto. Non viene giù solo l’intonaco, a crepare è tutta la struttura.

Leggendo Calce, c’è da chiedersi: quanto siamo definiti dalle colpe dei nostri genitori? Quanto l’eredità di tutta la vita nascosta, accumulata anno dopo anno, generazione dopo generazione, pesa sulle nostre scelte e quanto determina la nostra infelicità? C’è possibilità di redenzione? A quest’ultima domanda, in un finale trascinante e opprimente, lo scrittore dà la sua risposta. Perché, in un’alternanza di voci e di corpi che sembrano conoscere solo la violenza e la bruttura del mondo, seguiamo il lento ma inevitabile disfacimento di una famiglia verso la catastrofe più completa, schiacciata sotto il peso delle macerie della sua stessa ipocrisia.

Con sguardo impietoso, che non lascia scampo, e con un linguaggio ricco ma durissimo, come la calce che crea e distrugge, Mozzillo ci mostra ogni più piccola crepa di questa famiglia, che potrebbe essere una qualunque famiglia italiana degli anni ’60 e ’70 del Novecento del nostro Sud Italia, terra capace di grandi meraviglie e di incredibile miserie.

Alla fine, quando arrivi all’ultima pagina e il cerchio si richiude su se stesso e la freccia si ricongiunge all’arco che l’ha scoccata, ti chiedi davvero se l’amore è – e avrebbe potuto essere – la cura di ogni cosa possibile.