«Ciao, sono io. Neil Patrick Harris. Non il Conte Olaf. Lo giuro, non il Conte Olaf. Sono veramente io».

Una t-shirt a righe, l’aria insolente, l’occhiolino in camera: a poche ore dalla messa in onda della prima stagione di A Series of Unfortunate Events, in un video postato sui social, Neil Patrick Harris ne consiglia la visione mettendo in guardia i fan dall’errore, e forse presagendo le tesi dell’accusa. Come se ci si potesse confondere fra un eccentrico interprete con un passato a Broadway e un simpatico sbruffone che scrive commedie e improvvisa stacchetti musicali.

Effettivamente qualcosa non quadra, andiamo con ordine.

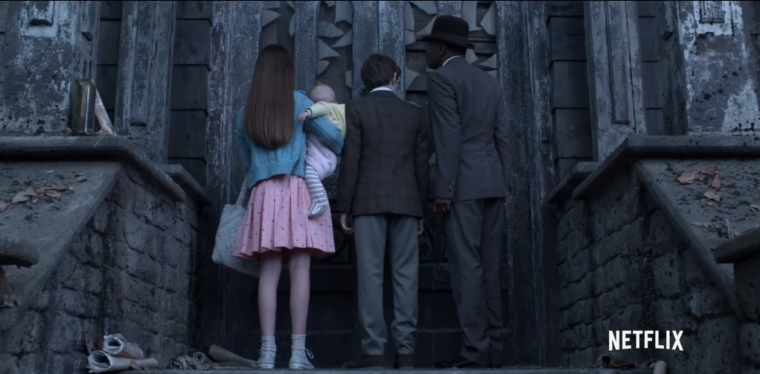

A circa 12 anni dall’uscita della pellicola con Jim Carrey, meritevole dell’Oscar per il miglior trucco, Netflix e Paramount Television riscrivono l’epopea degli orfani Baudelaire in una serie da otto episodi per la regia, fra gli altri, di un maestro del genere come Barry Sonnenfeld. A dare il titolo alla serie, le disavventure di Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, tre innocui fratelli rimasti orfani in circostanze misteriose e affidati alle cure di un tutore, il Conte Olaf, disposto alle macchinazioni più grottesche per mettere le mani sulla loro cospicua eredità. Tratta dall’omonima saga dell’autore statunitense Lemony Snicket, la serie mette in scena i primi quattro romanzi del ciclo – pubblicato in Italia da Salani – e rimanda i successivi alla seconda stagione, confermata prima ancora che il telefilm uscisse sulle piattaforme streaming di mezzo mondo.

Ma soffermiamoci un momento sulle ragioni dell’hype. A Series of Unfortunate Events è un fenomeno editoriale da circa 55 milioni di copie, con un pubblico eterogeneo di piccoli lettori e spettatori paganti guadagnati alla causa dalle folte sopracciglia e dalla zazzera lercia di Jim Carrey. Niente a che vedere con l’altro fenomeno editoriale degli ultimi vent’anni, la saga del maghetto con la cicatrice sulla fronte che ha spianato la strada a tanta letteratura per ragazzi – il ciclo di Lemony Snicket non fa eccezione – e che in Italia, guarda caso, ha giovato proprio alle casse della Salani Editore.

Fatte le dovute proporzioni, A Series of Unfortunate Events resta comunque un marchio di successo, con una solida fanbase e una trasposizione cinematografica molto amata: ma sarà poi sufficiente a giustificare l’attesa per l’ultimo titolo del catalogo Netflix? Perché è lecito ipotizzare che le ragioni dell’hype, a un attento riesame, si riassumano tutte in un nome e un cognome: Neil Patrick Harris.

È lui il valore aggiunto dell’intera operazione, più ipnotico del simbolo di V.F. e un gradino sopra al resto del cast, che pure vanta il flemmatico Patrick Warburton nei panni di Lemony Snicket e la bravissima Joan Cusack in quelli del Giudice Strauss. Abbiamo occhi soltanto per Neil, aneliamo con ansia il suo esordio sulla scena, sorridiamo appagati ogni volta che sveste i panni del Conte Olaf per indossare quelli dell’impostore di turno, pronto a tutto pur di mettere le mani sull’eredità Baudelaire. Il protagonista della serie è quel che si dice un animale da palcoscenico, in grado di padroneggiare qualsiasi forma di intrattenimento con la naturalezza di chi non ha fatto altro nella vita, o che di quella vita ha scelto di fare un gioco del quale lui solo conosca il mistero. Non è forse il talento la più inspiegabile fra le cose che sono sotto gli occhi di tutti?

E si badi bene che l’intera serie è realizzata con grande cura: molto buona la scelta degli interpreti, con una menzione speciale per i giovani attori che portano sullo schermo gli orfani Baudelaire, capaci di polarizzare il racconto dall’inizio alla fine senza sfigurare al cospetto del mostro sacro di cui sopra.

Piuttosto brillanti i dialoghi, nonostante qualche buco di trama giustificato dall’atmosfera a tratti fiabesca e a tratti grottesca che costituisce il tono distintivo adottato dagli sceneggiatori: come se nelle fiabe il perché delle cose fosse un aspetto secondario, e non il motore stesso della meraviglia. Che importa, quando la colonna sonora è composta in gran parte dal James Newton Howard de Il fuggitivo, L’avvocato del diavolo, Hunger Games e Il cavaliere oscuro: il risultato è una traccia dal ritmo battente, una sessione di archi e fisarmoniche che rievocano le danze dei gitani, di quelli col coltello fra i denti d’oro, alla luce di un falò dalle fiamme troppo alte.

La ricerca di un gusto estetico e poetico al contempo sta tutta nelle scenografie, che citano Tim Burton e Wes Anderson senza dissimularlo più di tanto, e anzi, suggerendo continuamente le gradazioni di colore più care al primo, notoriamente lugubri e uggiose, in contrapposizione ai toni accesi del secondo, a segnalare in modo fin troppo insistito la coesistenza manichea fra bene e male. E capita di confondersi, alle volte, con un frame di Big Fish e Dark Shadows, o se preferite con le simmetrie dei Tenenbaum, ma non per questo si ha l’impressione di trovarsi fuori posto, nel film di un altro, coi fondali di scena posticci.

Missione compiuta, quindi.

Eppure c’è quella frase, in quel dannatissimo video: «Ciao, sono io. Neil Patrick Harris. Non il Conte Olaf. Lo giuro, non il Conte Olaf. Sono veramente io». E anche ammesso che sia vero, che Neil Patrick Harris e il Conte Olaf siano due persone diverse, quanto in questo A Series of Unfortunate Events l’uno può fare a meno dell’altro? E quale sarebbe il peso specifico dell’intera operazione senza il suo protagonista? Sarà anche una domanda oziosa, ma è lecito chiedersi quanto ci sia di realmente innovativo in una serie televisiva, per quanto ben fatta, e quale sia invece il prodotto delle fantasticherie dei fan, che faticano a staccarsi dall’immagine edulcorata e onnipossente del proprio idolo.

La serie funziona, va detto, e il confezionamento del prodotto non deluderà i palati più raffinati: ma è innegabile che la sovrapposizione fra persona e personaggio nuoccia pesantemente alla valutazione finale, soprattutto per quella fascia di pubblico che si è avvicinata alla serialità televisiva a partire dai primi anni Duemila. Perché diciamocelo, i Baudelaire saranno anche orfani di mamma e papà, ma noi siamo orfani di Barney Stinson.