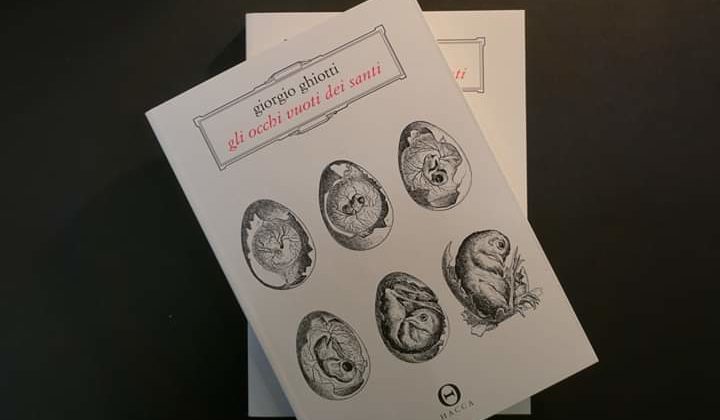

C’è un momento, in ogni relazione, in cui avviene il colpo di fulmine, la scintilla che porta a tutto il resto. Il colpo di fulmine con gli occhi vuoti dei santi, l’ultima raccolta di racconti di Giorgio Ghiotti per Hacca edizioni, è avvenuto molto presto, precisamente a pagina 11. La voce narrante ha appena citato sua nonna, ma ci ripensa:

Di lei non mi va di parlare, una donna che ha passato la maggior parte della sua vita a convincere gli altri di non essere cattiva.

Ghiotti è così, gli basta una pennellata per delineare un personaggio, un rapporto, una connessione. Nella provincia che fa da sfondo ai 12 racconti, Ghiotti dipana intere saghe familiari, famiglie spezzate e impossibili da ricomporre, amicizie nonostante tutto. Ogni personaggio diventa un elemento di una tavola periodica che copre ogni aspetto dell’umano: Ghiotti ne studia le composizioni chimiche, gli effetti, per ritrovare alla fine di ogni storia noi e se stesso.

Ho avuto la fortuna di presentare Giorgio alla libreria Trebisonda di Torino e di saperne ancora di più sul suo mondo narrativo. Lo ringrazio per la disponibilità e per l’entusiasmo contagioso.

Giorgio Ghiotti, a 25 anni, è già autore di saggi, raccolte poetiche, raccolte di racconti, un romanzo. In che punto della vita, da autore e biograficamente, arriva questa nuova raccolta, gli occhi vuoti dei santi?

Gli occhi vuoti dei santi arriva, come hai ricordato tu, dopo due libri di poesia, due di narrativa e tre saggi ibridi. Arriva come il più felice dei ritorni, quello al racconto, la mia forma preferita, a distanza di sette anni dal mio esordio con Dio giocava a pallone, che fu pubblicato grazie a Chiara Valerio e Ginevra Bompiani. Soprattutto arriva in un momento in cui gli occhi, vuoti o pieni che siano, mi sembrano davvero il baricentro della nostra comprensione del mondo, e ironia della sorte, pochi giorni dopo aver scelto il titolo del libro ho avuto un problema all’occhio destro che mi ha costretto a vedere solo un 50% di palcoscenico. Allora, in uno stato come d’ubriachezza per tutte quelle ombre che vedevo intorno, deformi e spaventevoli, mentre si acuivano magicamente gli altri sensi (incredibile il corpo cosa riesce a fare), ho scritto questa poesia con grafia slabbrata e da gigantessa, una poesia in cui penso agli animali ciechi o quasi, e la specie mi viene in aiuto:

Pelle di pipistrello, volo di mosca

scavo di talpide fino al fondo fosco,

mia caverna mio sonno rovesciato.

L’infinita varietà della specie

mi viene in soccorso,

mi sanguina da ogni vena

da ogni mia giuntura

sgocciola via minuto per minuto.

Io e Giorgio alla libreria Trebisonda

C’è una domanda che tutti i bravi intervistatori fanno, o sono costretti a fare, spesso per mancanza di fantasia. “Ma quanto c’è di autobiografico nei racconti?” Tu stesso sembri quasi giocare con il lettore, mettendo alla fine del tuo ultimo racconto una foto e un estratto di Alejandra Pizarnik. E quindi sì, mi tocca davvero chiedertelo: quanto c’è di autobiografico? Cosa hai messo in gioco, di tuo?

O tutto è autobiografico o niente lo è. Mi pare fosse Yourcenar a dirlo – aveva ragione. Dall’articolo di cronaca alle liste della spesa – che belle le liste della spesa, vera autofiction. In gioco, scrivendo i racconti de Gli occhi vuoti dei santi, ho messo semplicemente tutto, com’è giusto che sia quando si scrive. Ma mettere in gioco non equivale a giocare; con il lettore non gioco mai, nemmeno una volta. Proprio per questo devo potermi sentire libero di scrivere attingendo da qualunque grotta esista dentro di me, o dentro gli altri, che poi è la stessa cosa nel momento in cui la visiti. Sono sempre stato un fanatico del principio d’annessione. Sono nato a Monteverde; a lungo, quando mi domandavano di dove fossi, non rispondevo “di Roma.” Roma è stata una questione di confini e annessioni. Io ho esteso Monteverde a tutta la città, ogni strada scoperta, ogni piazza conquistata con la mia bandiera come Neil Armstrong sulla Luna. Sono stato un fanciullo spaccone, e pure terribilmente timido. Mi sono sempre raccontato la vita per poterla vivere, e credo sia ancora il modo che ho per poter godere pienamente di quello che mi accade intorno. Intendo dire che esistono due categorie di scrittori: quelli che vivono la vita per raccontarla, e quelli che devono raccontarla per poterla vivere.

Ho letto questa tua poesia, che se non sbaglio hai scritto proprio quest’anno.

Fin dal 1994

Ho nel volto un’eredità più forte

del vuoto che vorrei plasmare io,

io per intero, soggetto unico

monade di carne. Pascolano antenati

nel taglio degli occhi, nel naso

che non amo, su labbra che osservo

e ammiro come fossero di un altro.

Ogni risveglio è nel segno del padre,

somiglianza accettata per contrarium

fin dal 1994, rivoluzione di pianeta

non di popolo, da che il popolo

sono io soltanto, sempre fermo

nello stesso punto.

Nei tuoi racconti si parla molto di famiglia, di padri e di madri. Credi che anche i protagonisti dei tuoi racconti rimangano fermi nello stesso punto?

Nei tuoi racconti si parla molto di famiglia, di padri e di madri. Credi che anche i protagonisti dei tuoi racconti rimangano fermi nello stesso punto?

Si resta fermi nello stesso punto quando non si hanno più le parole per comunicare. Allora c’è come un blocco, una fine, un nulla. Ti faccio un esempio: io sono un ipocondriaco, e l’anno scorso mi ero messo in testa, a un certo punto, d’avere un numero indescrivibile di piccoli fastidi: gola, sfoghi della pelle, ossa, mal di testa, di tutto. Mi incontravo con gli amici e raccontavo di quello che avevo, e la mattina dopo i sintomi comparivano davvero. Poi un giorno mi sono svegliato e, avendo creato la mia ipocondria fantastica un numero di disturbi impossibile da ricordare, avevo dimenticato i miei mali. Mi sono chiesto: ma io, che cosa avevo ieri? Non li ricordavo più, e sono spariti tutti di colpo, sono guarito senza più le parole per chiamarli e alimentarli. I personaggi dei miei racconti rischiano costantemente di restare intrappolati in questa immobilità, non perché non abbiamo più le parole, ma perché, come per gli ultimi protagonisti dei romanzi di Natalia Ginzburg, non si riconoscono più in un alfabeto comune. Già era accaduto nel mio romanzo precedente, Rondini per formiche (nottetempo 2016). Qui però, oltre alle parole, entrano con più forza le storie. E sono storie di cattiveria, sicuramente, di fallimento e qualche gioia, ma soprattutto di profondissima pietà che è uno dei sentimenti più nobili dell’uomo. Finché riusciremo a comunicare, ad ascoltare, a trovare le parole, potremo sperare che non sia finita.

Una peculiarità dei tuoi racconti è la porzione di mondo che riescono ad aprire. Una cosa che mi ha colpito è che riesci a racchiudere, in poche pagine, intervalli di tempo molto ampi, persino più generazioni di una stessa famiglia. Come costruisci questi piccoli mondi narrativi? Da cosa parti?

Parto dalla voce del personaggio, perché è importantissimo per me capire con che voce parlerà. E poi ho bisogno di individuare il cuore vivo del racconto, magari anche solo una frase, e da quella allargare e intessere e costruire come la Casina incantata intorno al corpo steso della piccola Maimie nel Peter Pan nei Giardini di Kensington. Per questo quasi tutti i racconti del libro hanno una frase o qualche verso a esergo.

gli occhi vuoti dei santi è un libro ricco di riferimenti. Almodovar, per esempio, a cui dedichi un intero racconto. O quadri, immagini, letture, che per accumulo ci danno l’idea di una certa idea di mondo. Potresti individuare due, o tre di questi, quelli che formano il nucleo fondativo del libro?

Quanto mi piacerebbe che si sentisse, almeno in lontananza, leggendo questi racconti, l’eco di Natalia Ginzburg (il senso di giustizia e il tessuto logoro e sfilacciato ma in certi casi tragicamente necessario che è la famiglia), di Joyce Carol Oates (la vastità del respiro come certe vedute del New Jersey), di Fleur Jaeggy (il fendente della scrittura, un pensiero da coltello a serramanico)…

Rimaniamo in tema famiglia. In una tua intervista parli dell’importanza del dialogo, e di come la letteratura riesca a far dialogare personaggi irraggiungibili. Quanto sono irraggiungibili le madri e i padri dei tuoi racconti? Alla fine è possibile creare davvero un contatto?

Le madri e i padri ho sempre cercato di raccontarli per capirli. La verità è che non si capiscono mai del tutto, se li fissiamo nel loro ruolo. Li iniziamo a comprendere solo pensandoli come persone. Due racconti dedicati alla figura del padre aprono e chiudono la raccolta: Mio padre e Che cosa sono i padri. Specialmente a quest’ultimo tengo moltissimo, scritto d’un fiato, esergo di Richard Ford (“Come se non ci fossero abbastanza parole e abbastanza memoria per ricostruire una vita e farlo nel modo giusto”); eccoli allori i miei padri, le mie madri, più piccoli dei figli, innamorati sulla spiaggia, prima di cadere in un ruolo, prima dell’occhio che li osserva per raccontarli:

Certi giorni li vedo alzarsi presto, prepararsi e aspettare allegri l’ascensore sul pianerottolo per passare la giornata fuori Roma, a Orbetello, a Santo Stefano. Mi sembra di riconoscerli nelle foto dei loro diciott’anni, quando si sono conosciuti, sulla neve con gli occhi stretti, piccoli per le risate, o in costume a Santa Severa – sono più giovani di me ora. Sciascia, alla domanda “lei è credente?” risponde “come tutti, imperfettamente sempre”, ed è ancora l’unica risposta che trovo alla domanda “come si amano un padre e una madre”, supremazia del come sul quanto, osservandoli ora che invecchiano, sul pianerottolo, prima che entrino nell’ascensore e vadano incontro al loro giorno che inizia.

Ha ragione Chiara Valerio nel dire che i saggi spiegano le cose, ma il racconto le fa capire. È così anche per me, per questo leggo e scrivo e spero di continuare a farlo per tutta la vita, per capire.

Si dice che spesso si scrive dopo essersi posti una domanda. Tra i tipo racconti si vede fortissimo un senso di messa in discussione di tutto: del concetto di famiglia, dell’adolescenza, di una certa idea di mondo. Sei riuscito a darti una risposta? Cosa rimane a galla?

Si dice che spesso si scrive dopo essersi posti una domanda. Tra i tipo racconti si vede fortissimo un senso di messa in discussione di tutto: del concetto di famiglia, dell’adolescenza, di una certa idea di mondo. Sei riuscito a darti una risposta? Cosa rimane a galla?

Resta a galla la libertà di scegliere qual è la tua vera famiglia, oltre ogni legame di sangue. Il sangue è un accidente, certe volte va bene e altre no. Il sangue l’unica cosa che assicura è l’eredità genetica, il più delle volte malattie cardiocircolatorie o di altro genere. Nel mio caso, predisposizione alle trombosi (dicevo che già ne ho avuta una all’occhio) e tendenza all’ipertensione. La libertà è la cosa più bella che esista, e pure la più fragile. È l’unica cosa che non dovrebbe essere biodegradabile, e invece lo è, in tempi rapidissimi. Per questo bisogna sorvegliarla costantemente, per assicurarcela, per non perdere terreno.

Fleur, Heide, Cristopher. E insieme Nicola, Elena Gigli. Abbiamo parlato di autobiografico, ma i nomi dei tuoi racconti sono l’indice di qualcosa che fa parte anche dei riferimenti, della costruzione del testo: un certo tipo di universalità, come se volessi slegarti dalla solita provincia italiana e concentrarti invece sulla grammatica dell’umano. Come scegli i nomi dei personaggi dei tuoi racconti?

Non so se è un modo di slegarmi dalla provincia italiana. Io adoro la provincia italiana, Rondini per formiche è nato proprio dal desiderio di raccontarla. È che ci sono dei nomi che mentre li pronunci, mentre te li ripeti in testa hanno già dentro una storia. Giulio per esempio è l’altro nome che mi avrebbe voluto dare mia madre. Michele e Tommaso sono altri nomi “narranti”, per me. Michele sicuramente per Caro Michele di Ginzburg, Tommaso per ragazzino della scuola materna dai lunghi capelli d’oro (un santo bambino). I nomi devono accordarsi perfettamente alle voci e alle storie, è una faccenda molto seria e al contempo divertentissima.

Hai progetti per il futuro? C’è già qualcosa che bolle in pentola?

Sto lavorando in versi, e sto leggendo libri bellissimi. I prossimi mesi saranno dedicati ai santi dagli occhi vuoti, com’è giusto.