“In fondo al mar, in fondo al mar…La vita è ricca di bollicine in fondo al mar” cantava Sebastian nell’89, elogiando la vita negli abissi per convincere Ariel a rimanere sott’acqua. Purtroppo, a distanza di trent’anni e con le prospettive del deep sea mining (DSM) all’orizzonte, la vita sottomarina rischia di finire non più al centro di un film di animazione bensì di una nuova, distruttiva corsa alle risorse minerarie che giacciono sui fondali oceanici a migliaia di chilometri di profondità. Lo sfruttamento dei depositi di minerali sottomarini, infatti, è presentato sempre più come un processo chiave nell’accelerazione della transizione energetica e nella risoluzione della crisi climatica. Molto intuitivamente, ciò significa che per favorire il passaggio da un’economia fossile a una rinnovabile le frontiere dell’estrattivismo dovranno espandersi fino a inglobare tutto ciò che finora è stato in gran parte risparmiato, ossia le profondità oceaniche (dai 3000-5000 metri) e i trilioni di nodi metallici che contribuiscono a comporne le complesse ecologie, in larga parte ancora sconosciute. Se da un lato le paure sulla crisi climatica e sulla catastrofe ecologica aumentano a dismisura, dall’altro l’estrazione di metalli e minerali attraverso progetti altamente energivori ad opera di compagnie multinazionali procede a velocità sempre più elevata, spesso nel silenzio generale.

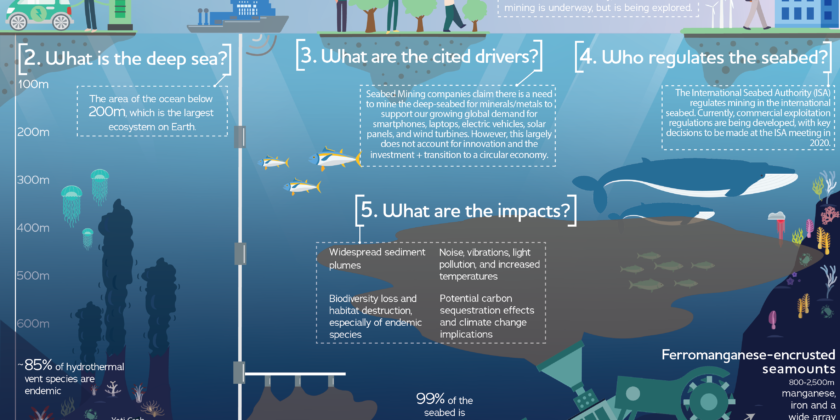

Ma per tuffarci nel mondo dell’estrazione di minerali in acque profonde occorre fare prima un passo indietro e provare a comprendere cos’è il deep sea e perché è così importante per la vita. Quest’ultimo si estende da profondità che vanno dai 200 metri agli oltre 10.000 metri, costituendo il più vasto ecosistema del pianeta Terra. Come sottolinea la biologa Diva Amon nel documentario In Too Deep (Deep Sea Conservation Coalition, 2021), si tratta di un ambiente che ospita il più grande numero di specie – più di un milione – in condizioni estreme: assenza di luce, temperature bassissime e una pressione idrostatica che può raggiungere più di 1000 atmosfere. Tutte condizioni che spiegano perché le acque profonde siano ancora in larga parte ancora inesplorate. Una caratteristica essenziale, inoltre, è l’estrema stabilità di questo immenso ecosistema così biodiverso: tutto ciò che vi abita, infatti, si è adattato nel corso di milioni di anni a muoversi, vivere e riprodursi lentamente e, quindi, non va molto d’accordo con i cambiamenti e le perturbazioni repentine. Finora, l’ecosistema delle acque oceaniche profonde è stato risparmiato dall’intervento umano, potendo così rimanere piuttosto incontaminato da qualsiasi modifica esogena antropica. Recentemente, tuttavia, lo sviluppo tecnologico ha permesso a scienziatə e compagnie estrattive di avventurarsi a profondità sempre più elevate, consentendo un avanzamento delle conoscenze scientifiche ma anche di scoprire un gigantesco tesoro sottomarino di metalli “preziosi”, offrendo spazio all’espansione di una nuova industria estrattiva dall’impatto ambientale profondo e irreversibile, quella del deep sea mining.

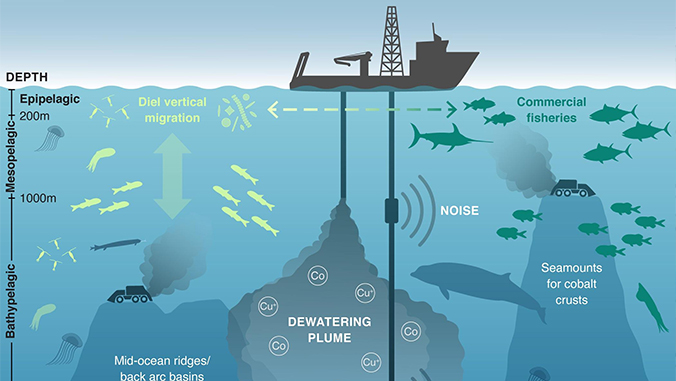

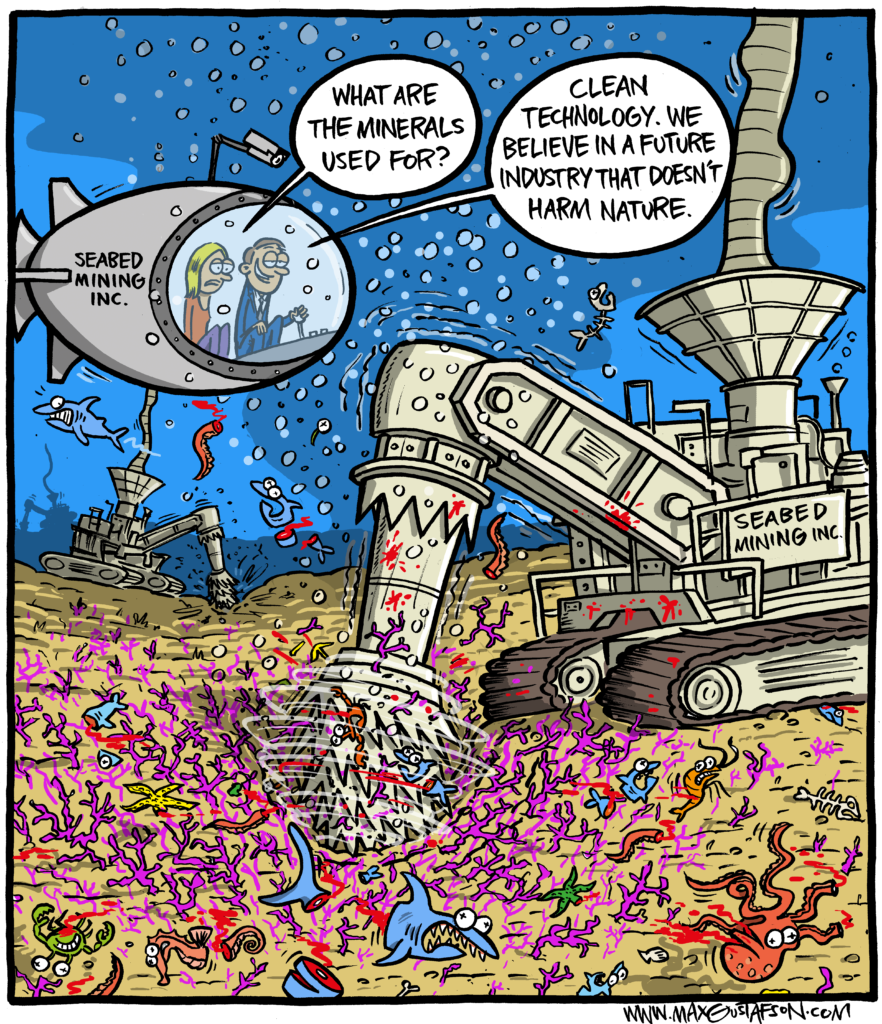

L’idea è molto semplice: per facilitare il passaggio da un’economia fossile – petrolio, carbone, gas – a una “rinnovabile” – acqua, vento, sole – i nodi metallici sottomarini (chiamati anche patate per la forma che un po’ le ricorda) sembrano essere fondamentali. Batterie elettriche, pannelli solari, turbine eoliche richiedono ingenti quantità di cobalto, manganese, nickel e rame, tutti metalli che giacciono sui fondali marini in gran quantità stando ai dati delle attività esplorative condotte negli ultimi anni. Questi, in particolare, sono specialmente diffusi in un’area molto vasta del pavimento oceanico che si estende dalle Hawaii al Messico ed è nota come Clarion-Clipperton Zone (CCZ). In quest’area i noduli polimetallici contengono molto più nickel e cobalto di tutti quelli presenti nelle cave situate sulla superficie terrestre. Ed è in quest’area che le macchine-aspirapolvere calate per migliaia di chilometri sui fondali rischiano di fare terra bruciata attraverso processi di escavazione ed estrazione che sventrano il suolo marino, uccidendo animali e piante, inquinando le acque per centinaia di chilometri dal sito di estrazione e producendo rumori che disorientano la vita in fondo al mare. Con l’ingente dispiegamento di risorse finanziarie, tecnologiche, energetiche ed umane che il deep sea mining richiede, questa nuova industria si prospetta come la più imponente attività di estrazione mineraria che l’oceano abbia mai sperimentato, facendo sorgere interrogativi e dubbi più che comprensibili riguardo al suo impatto in termini di inquinamento idrico e sonoro, di distruzione della biodiversità, di consumo energetico e, non meno importante, di quadri normativi e di sistemi di governance su diverse scale. Finora, più di 20 contratti esplorativi sono stati rilasciati dall’International Seabed Autorithy (ISA), l’ente intergovernativo delle Nazioni Unite responsabile del controllo e della gestione delle attività minerarie in acque internazionali.

Svariati allarmi giungono dalla biologia marina, dal mondo dell’attivismo, dall’accademia e persino dalle istituzioni e da alcune compagnie che dovrebbero beneficiare proprio dei minerali estratti. Scienziate e scienziati, ad esempio, hanno scoperto che i noduli polimetallici offrono le condizioni di vita ideali per batteri e altri microrganismi, coralli, spugne e anemoni e che, quindi, la loro estrazione equivarrebbe a morte certa. Nel Pacifico, gruppi di attivistə resistono fortemente a qualsiasi tentativo da parte dell’industria estrattiva di mettere le mani sulle risorse di un oceano già profondamente segnato da sperimentazioni nucleari, sovrasfruttamento ittico e inquinamento da plastiche e idrocarburi. Il collettivo Pacific Blue Line, ad esempio, è attivo su diversi fronti per sensibilizzare il mondo intero sul ruolo centrale e sul significato culturale che l’oceano riveste per le società insulari: riprendendo le parole dell’attivista Maureen Penjueli, le popolazioni insulari del Pacifico sono Ocean people, popoli per i quali l’acqua e l’oceano sono elementi identitari da millenni. Al contempo, il mondo accademico critica apertamente l’espansione di un settore ad elevato impatto ambientale i cui contorni in fatto di governance continuano a rimanere indefiniti facendo emergere il rischio piuttosto concreto di una transizione ecologica governata dall’alto e dalle mani di poche compagnie bramose di profitti immediati. Una transizione tutt’altro che green e sostenibile. In aggiunta, non dimentichiamoci che gli oceani assorbono circa il 30% della CO2 presente in atmosfera, divenendo potenti alleati nel contrasto al cambiamento climatico, come avevamo approfondito in questo articolo. Ridurne la capacità di assorbimento impattando gravemente su un ecosistema stabile ma molto fragile è un autogol clamoroso che potrebbe decretare la nostra sconfitta di fronte alle molteplici sfide ecologiche che abbiamo davanti.

Pur rimanendo un settore ancora embrionale dalle conseguenze in larga parte ignote è altamente probabile che il deep sea mining passerà dalla fase esplorativa a quella estrattiva nel corso dei prossimi anni. Se per alcunə il deep sea mining rappresenta una minaccia da evitare a ogni costo e in qualsiasi scenario ipotizzabile, per altrə le informazioni a disposizione sono ancora insufficienti per prendere una decisione su un settore che potrebbe essere cruciale nell’accelerare la transizione energetica. Finora, il principio di precauzione ha prevalso ma la gigantesca macchina dell’estrazione in acque profonde si muove a gran velocità e diversi indizi ci portano a supporre che sarà difficile fermarla. Al tempo stesso sempre più voci iniziano a porre in discussione la reale utilità di questo processo altamente invasivo e impattante (pensiamo alle emissioni generate) giungendo a chiedersi se effettivamente ci sia bisogno di estrarre metalli dal fondo del mare per andare incontro a una domanda che, invece, potrebbe essere soddisfatta migliorando sistemi di riciclo e di circolarità oltre che allungando i cicli di vita di beni e servizi e cominciando a praticare stili di vita a minor impatto energetico. Se da un lato gli interrogativi a cui rispondere sono ancora molti, dall’altro ci sono già diverse ragioni per guardare con sospetto ai tentativi capitalistici di sfruttamento dei fondali oceanici, adottando uno sguardo critico nell’analisi di quella che si prospetta come l’ennesima ferita inferta a una Terra già ampiamente martoriata.

Qui un video esplicativo per visualizzare il processo di estrazione in acque profonde.

Qui la petizione di Pacific Blue Line per fermare il deep sea mining.

PhCredit: Soalliance.org; Pacific Blue Line.org.